- home

- digital

- beijing2015

- mediterranean1987

- california2006

- place

- kinugawa2015

- constitution

- fake

若宮戸氾濫と損害との相当因果関係

24.63kの押堀全景(2015年11月19日) 氾濫水は左から右へと流れた

手前側は整地してあるが、向こう岸のRidge2の斜め破断面は水害時のままである

Sept, 21, 2022

前ページでは、若宮戸河畔砂丘のRidge2と1952年堤防との「接続」状況を検討し、そこが1966(昭和41)年の河川区域告示時点はもちろん、1952(昭和27)年の築堤時点でも、もともと「山付き」状態にはなっていないことを確認しました。原告が主張したものを裁判所がそのまま認めた「Ridge2型河川区域境界線案」が実施されていたとしても、24.63k付近での氾濫は不可避であったのです。

ところが、口頭弁論においてはここから数百m上流の太陽光発電所地点(25.35k付近)の「溢水」と、三坂(21k付近)の「破堤」だけが取り上げられていて、24.63k地点の氾濫は一切言及されていないのです。被告国の指定代理人にしてみると、訴訟において24.63kの氾濫がなかったことにしてもらえるのであれば、河川管理上の瑕疵がひとつ帳消しになり、ひいては国家賠償の範囲が大幅に減るわけですから、だんまりを決め込むのもありそうなことです。

その一方で原告代理人が24.63kの氾濫を完全に無視したことには、いささか複雑な事情があるようです。原告代理人としては「Ridge3型河川区域境界線」設定が河川管理上の瑕疵であったことを主張するためには、「Ridge2型河川区域境界線」を対案として提出しなければならないと決めてかかったうえで、この24.63kの氾濫を無視しなければ「Ridge2型河川区域境界線」は到底成立しないと考えたようです。

なぜ「Ridge1型河川区域境界線」ではなく、「Ridge2型河川区域境界線」を対案として提出したのか、その動機・原因は詳らかではありませんが、若宮戸河畔砂丘が複列構造をとることを知らなかった可能性が大です。一貫して「自然堤防」と呼んだり、的外れに「砂丘林」と呼称したりするのですから、それが河畔砂丘 river bank dune であることを認識していないのです。そうなると、河畔砂丘がしばしば複列構造を呈することには思い至らないのは当然です。実際にRidge1が、第1クォーター以外はほとんど掘削されてしまっているのですから、「Ridge1型河川区域境界線」という正解に辿り着くのは困難なのです。とはいえ24.5k付近で60度屈曲し、24.63kで丘に擦り付いていることの理由を推測すれば、そこがかつてのRidge1(末端ではないが)だったことに思い至り、その正解は明らかになるのです。

○ 口頭弁論では顕れなかった「争点⑷」

「争点⑷ 被告が賠償するべき損害の範囲」についての裁判所の判断

このような24.63k氾濫の無視は、必然的に若宮戸河畔砂丘地点の氾濫の過小評価という、事実認定を結果することになります。こうして、一部勝訴部分の「理由」が重大な事実誤認の上に組み立てられることになっただけでなく、最終的に32原告のうち23原告の敗訴を結果することになったのです。

次は、「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」のうち「5 争点⑷(被告が賠償するべき損害の範囲」についての結論部分です。判決は、若宮戸河畔砂丘における河川区域指定の瑕疵を認めた上で、若宮戸河畔砂丘の氾濫による被害を受けたとする原告を9原告に限定し、残りの23原告について、若宮戸河畔砂丘からの氾濫による損害を受けていることを認めたうえで、同時に三坂からの氾濫による損害も合わせて被っていたことを理由に、損害賠償を全部否定した部分です(判決56–58ページ)。

「仮に本件溢水がなければ同程度の浸水被害を受けることはなかった と認めるに足りる証拠はない」???

いたるところ問題だらけの記述ですが、とりあえずここでは、末尾近くの58頁19–24行の、「若宮戸地区」以外の原告23人の損害賠償請求を全部否定する結論部分について検討します。

「上三坂地区及び水海道地区」の原告について、「仮に本件溢水〔若宮戸河畔砂丘の25.35k地点での氾濫のこと〕がなければ同程度の浸水被害を受けることはなかったと認めるに足りる証拠はない」と唐突に決着をつけてしまうのですが、その部分を含むセンテンスは異様に長く、なんと11行も続きます。文の構造が錯綜し、何を言っているのか理解するのが難しくなっています。法曹ではない者の理解力不足のためで、裁判における文章としてよくある言い回しである、というものではありません。いくつかの文に区切るべきところ、逆接の「が」を重ねて無理やりつなぐので、各節の関係がひどく雑然とします。「と認められるが」、「と認められ」、「と認めるに足る証拠はない」と、畳み掛けるのですが、それぞれの対象、趣旨、根拠・理由は別個・別次元のものであり、文を区切らずに繋げる必要性はありません。とりわけ結論部分の21–22行に、「なければ」「なかった」「ない」と、否定形を3つも重ねているのですが、肯定形でいえばどうなるのか判然としません。「同程度の浸水被害を受けることはなかった」の「同程度」はわざと事実関係を曖昧にして、事柄の明確化を妨げる、というより判事自身がよくわかっていないことを誤魔化そうとする意図を感じさせます。判決の最重要部分における、類例をみないほど支離滅裂で趣旨不明の文章です。

とはいえ、書き直すようにと突き返すこともできませんから、前後関係から趣旨を推測せざるをえません。「《上記原告らについて、仮に本件溢水がなければ同程度の浸水被害を受けることはなかった》と認めるに足りる証拠はない。」とは、《 》内のことが立証されていない、という趣旨のようです。それだけのことであり、《 》内の命題の真偽・当否についてコメントしているわけではないし、ましてそれとは異なった見解、それと対立する命題を提起しているわけでもないのです。「上記原告らについて、仮に本件溢水がなければ同程度の浸水被害を受けることは」なかったとも、「上記原告らについて、仮に本件溢水がなければ同程度の浸水被害を受けることは」あったとも言っているのではありません。裁判所は、そのいずれであるかについて判断しているわけではありません。それどころか、判事は内心では「上記原告らについて、仮に本件溢水がなければ同程度の浸水被害を受けることはなかった」と考えている可能性もあるのですが、原告被告のどちらからもその証拠が出されていないから、裁判上そう認定するわけにはいかないので損害賠償は一切認めない、としているようなのです。

口頭弁論において明確にされなかった「争点⑷」

判決56−58ページは、「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」における「争点⑷」に関する判断でした。さて、その「争点⑷」はどのようなものだったのでしょうか。

次が、「事実及び理由」の「第2 事案の概要」において、「1 関係法令等の定め」「2 前提事実」についで示された「3 争点」です。「2 前提事実」が「当事者間に争いがないか、括弧内に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実」であるのに対して、この「3 争点」はまさに原告と被告の主張が対立しているテーマを列挙するものであり、このあと「4 争点に対する当事者の主張」として、原告被告の主張をそのテーマ別に整理列挙して「第2 事案の概要」が終わります。そして、いよいよ「第3 当裁判所の判断」において、その争点とされたテーマごとに裁判所の裁定が下されることになります。まさに判決全体の折り返し地点であり、当該訴訟の最重要点が明記される箇所です。

内容以前に、一見しておかしな点があります。争点⑴から争点⑶までは、「……に当たるか否か」「……といえるか否か」「……といえるか否か」と、選言命題になっていますが、争点⑷だけは違うのです。何事かについて、「当事者間に争いが」ある、つまり原告と被告の2者の間の主張に対立がある件を、「争点」というのです。ところがこれでは原告と被告の間に、どのような主張の対立があるのか、まったくわかりません。これではそれがどのような「争点」なのかが、まったくわかりません。

とりわけ問題なのは、何について主張の対立があるのかが、わからないことです。「被告が賠償するべき損害の範囲」だろうと言うかもしれませんが、そもそもこの訴訟全体が、「被告が賠償するべき損害の範囲」を決定することを目的とするものなのです。「被告が賠償するべき損害の範囲」は、原告が指摘する災害の全部かも知れないし、その一部かも知れないし、まったくないのかも知れません。そして損害に対する賠償金額は、原告が求めるものの全額かも知れないし、その一部かもしれないし、まったくゼロかも知れません。「被告が賠償するべき損害の範囲」は訴訟全体がそれを確定すべきことなのであって、「事実及び理由」において、個別具体的なほかの3つの「争点」と併置するようなものではありません。⑷は「争点」とは言えません。

口頭弁論では問題にもならなかった「争点」で「闇討ち」判決

内容を見ると、問題点がはっきりします。

先にこの争点⑷に対する結論である「第3 当裁判所の判断」の「5 争点⑷(被告が賠償するべき損害の範囲)」の冒頭(判決56-58頁)を引用しました。右にその「5」の⑴のタイトルおよび⑵の冒頭部分だけを切り取って再掲します。

このように「第3 当裁判所の判断」の「5 争点⑷(被告が賠償するべき損害の範囲」は、⑴と⑵から成ります。そして⑴の「被告の河川管理の瑕疵と相当因果関係のある損害を被った原告の範囲」を受け、⑵が「そこで、本件氾濫によって若宮戸地区原告らに生じた損害について、以下、検討する」として、59頁から87頁まで続きます。

「第2 事案の概要」の「3 争点」で示された「争点⑷」は、この「第3 当裁判所の判断」の「5 争点⑷(被告が賠償するべき損害の範囲」においては、このとおり、⑴と⑵の2項目から成り立っています。「第2 事案の概要」の「3 争点」で示された「争点⑷ 被告が賠償するべき損害の範囲」と、「第3 当裁判所の判断」で示された「5 争点⑷(被告が賠償するべき損害の範囲」とは、端的にいうと対応していないのです。どちらも「被告が賠償するべき損害の範囲」なのだから同じだろうというわけにはいきません。

「第3 当裁判所の判断」の⑴は「被告の河川管理の瑕疵と相当因果関係のある損害を被った原告の範囲」です。⑵は「本件氾濫によって若宮戸地区原告らに生じた損害」ですが、59頁から87頁までをみればわかるように、損害額について査定しているのです。この⑴と⑵を分けずに、一括して論ずることはできません。だとすると、「第2 事案の概要」の「3 争点」においては、あとになって「第3 当裁判所の判断」の「5 争点⑷(被告が賠償するべき損害の範囲」において具体的に検討することになる⑴と⑵の2項目をあらかじめ挙げておかなければならないはずです。争点を具体的に示したうえで、それらについての裁判所の判断を記すべきところ、この判決ではあらかじめ明晰 clear かつ判明 distinctive に示すことを怠っておいて、あとになって唐突に、⑴「被告の河川管理の瑕疵と相当因果関係のある損害を被った原告の範囲」と、⑵「本件氾濫によって若宮戸地区原告らに生じた損害」について、順に判断しているのです。内容上の不統一、齟齬を生じています。

「第2 事案の概要」の「3 争点」のたんなる記述漏れであり、実際にはそのような争点の整理がおこなわれていたというのでもありません。かりに記述漏れだとしても、ただの変換ミスとか誤字脱字などではなく、枢要な点での脱漏であってはあとから補正できるようなものではありません。実際の訴訟の全過程において、そのような「争点」の整理はおこなわれていなかったのです。すなわち、損害額については原告から具体的主張があり、被告からそれらについての反論もおこなわれています。しかし、⑴の「被告の河川管理の瑕疵と相当因果関係のある損害を被った原告の範囲」に関しては、原告被告ともにいっさい主張していません。控訴審において原判決破棄のうえ原審へ差し戻しとなってもおかしくない事例です。

「相当因果関係」とは何かについて、さまざまなの書籍やネット記事でわかったようなわからないような説明がされていますが、ここで重ねて表面的抽象的な語義の詮索をする必要はありません。鬼怒川水害訴訟の場合、これは端的に、若宮戸の溢水と三坂の破堤という2つの氾濫のうち、一方だけについて河川管理の瑕疵が認定された場合に、損害賠償が認められる範囲はどうなるのか、ということなのです。

そして、鬼怒川水害訴訟第一審の水戸地方裁判所民事第一部の審理においては、若宮戸の溢水と三坂の破堤という2つの氾濫のうち、一方だけについて河川管理の瑕疵が認定された場合に、損害賠償が認められる範囲はどうなるのか、についての遣り取りは一切なかったのです。これが、「第2 事案の概要」の「3 争点」に⑴の「被告の河川管理の瑕疵と相当因果関係のある損害を被った原告の範囲」の件が明記されなかった理由です。書くべきことを書き忘れたのではなく、そもそもそのような争点が公判において扱われたことがなかったのです。口頭弁論期日の合間に非公開の期日間整理手続もおこなわれたようですから、あるいはそこでの遣り取りがあったのかもしれませんが、公開されている口頭弁論期日においては、準備書面を含めていっさいそのような主張や立証はおこなわれていないのです。

若宮戸の溢水と三坂の破堤という2つの氾濫のうち、一方だけについて河川管理の瑕疵を認定する判決の可能性は排除されないうえ、その2つは同様の機序による同様規模の氾濫というものではなく、同じ日に数kmしか離れていないところで起きた氾濫ですからまさかまったく無関係ということはありませんが、独立して起きた、本質的に異なる事象ですから、たとえば若宮戸では請求認容、三坂については請求棄却という可能性も当然あったわけです。もちろん、若宮戸では請求棄却、三坂については請求認容ということだって、ないとは言えません。とはいうものの、一方のみ認容する場合の損害の認定と損害額の認定について、口頭弁論のなかでまったく何の遣り取りもおこなわれていないことからみて、それはないのではないかとの予想もあったのです。審理の進め方を見ていることで一方のみの認容という線がまったくないことがあらかじめわかってしまうわけで、それはそれでどうかと思うのですが、とにもかくにも実際の訴訟はそのように進行したのです。

釈明権行使を怠った結果の不公平・不公正な判決

原告代理人は一方の氾濫についてだけ河川管理の瑕疵が認定される可能性も想定し、必要な主張立証をすべきであったのです。それは被告についても同様です。若宮戸河畔砂丘の24.63kの氾濫は無視して25.35kの氾濫だけ考慮し、さらに三坂を請求棄却とすることで若宮戸以外の23原告について相当因果関係なしとする、願ってもない温情判決をいただいたとはいえ、当然主張立証しておくべきところだったのです。当事者の懈怠ということです。

そうはいっても、根本的には裁判所の訴訟進行に問題があったのです。放っておけば原告と被告がなんとも言ってこないのであれば、「釈明権限」を行使すべきであったのです。新堂幸司教授の見解を引用します。

弁論の全趣旨からみて、釈明権が適切に行使されていれば、当事者の申立てや主張をそのままにしての裁判の結果が重大な変更を受けたであろうという蓋然性が高い場合には、勝つべき者が勝たず、負けるべき者が負けなかったと評価され、釈明権の不行使によって不公平・不公正な裁判がなされたとの評価を受けることになろう。(新堂幸司『新民事訴訟法』1998年、弘文堂、397頁)

今回の事例の場合、24.63kの氾濫の無視による若宮戸河畔砂丘における氾濫の過小評価という問題があります。裁判所の釈明権行使が適切におこなわれていれば、妥当な事実認定がおこなわれた可能性も高かったのです。すなわち、24.63kの氾濫量および25.35kの氾濫量、並びにそれらの合計氾濫量をあきらかにするということです。そのうえで、若宮戸だけの氾濫の場合の損害、および三坂だけの氾濫の場合の損害について、当事者に主張立証させたならば、まさに「争点⑷」に関する事実が出揃い、それに対する裁判所の判断がおこなわれたはずです。

氾濫水量「3,400万㎥」の固定化

鬼怒川水害訴訟第一審は、鬼怒川水害の核心に関する客観的事実がほとんど明らかにされないで結審・判決に至るという、じつに残念な結果に終わりました。客観的で詳細な地図や写真が証拠として示されることがほとんどなく、それどころか間違った地図(たとえば訴状36頁の図2〔「B社」による掘削範囲図示の誤り〕)や、間違った観念を抱かせる図(同じく図3)が無批判に引用されたりしました。「河畔砂丘」という地形名が用いられることがなく、当然その範囲が地図上で明確に示されることもありませんでした。「自然堤防」や「山付堤」などの基本的用語の誤用も、最後まで是正されませんでした。これは、後世の人々が判決を読んだ時に理解が困難だというだけではありません。そもそも当事者(原告代理人・被告指定代理人・裁判所判事)が客観的事実関係を理解していない、それどころか曖昧な、とりわけ核心部分で間違った観念を抱いているという、怖るべき状態にあるのです。

高校の科目「地理」程度のことで誤っていては、鬼怒川水害の全貌を捉えることは難しいでしょう。たとえば、今問題にしている氾濫水量についていうと、第一審の全過程において誰も一切注目しなかったのです。水害訴訟で基本中の基本ともいうべき氾濫量がまったく問題にもされないのは、理解し難いことというほかありません。

氾濫水量が科学的な検討の埒外におかれるという異常な現象は、じつは当初から裁判外においても見られたことなのです。水害後早い時期に関東地方整備局が、広報用の粗略なパワポ資料中に、試算方法や根拠データなどを一切示さないまま示した「3,400万㎥」という数値が、批判を許さないどころか検討の対象にもならない「究極の真理」「金科玉条」となっているのです。土木学会に集う国策派の「専門家」たちが、簡易なシミュレーションソフトでその線にそった支離滅裂な算定をしてみせることはあっても、関東地方整備局が算出した数値の再計算・検証をしようという「専門家」はついにただの一人も現れなかったのです。かくの如き河川行政・河川工学界隈のお寒い状況ですから、鬼怒川水害訴訟第一審では、総氾濫量や各氾濫地点の氾濫量は一顧だにされませんでした。若宮戸の24.63kにおける氾濫は氾濫それ自体がなかったことにされている始末です。

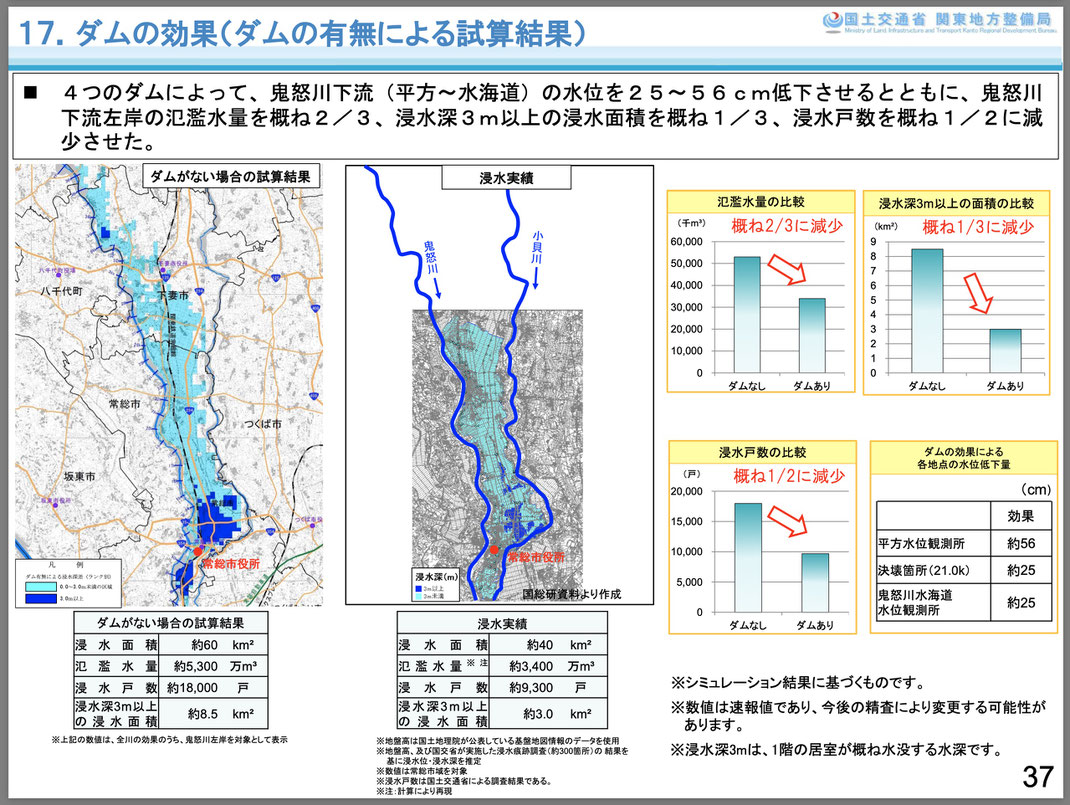

その「3,400万㎥」が書かれているのは、国土交通省関東地方整備局「『平成27年度9月関東・東北豪雨』に係る洪水被害及び復旧状況等について」(2015年11月18日、http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000636288.pdf)の37頁です(他にもあります)。見出しのとおり、「ダムの効果」を宣伝するためのものです。あれだけの大氾濫をもたらした鬼怒川治水の担当行政機関として、水害直後にダム優先政策の弁護をしなければならないと思っているのです。その見え透いた意図はともかく、問題はその内容です。

氾濫水量を試算したのは誰か?

まず、「浸水実績」の地図と表を見ます(表の欄外の注記を右に拡大)。

2つめの「※」で、「地盤高」と「浸水痕跡調査」から「浸水位・浸水深を推定」というのは支離滅裂です。「浸水痕跡調査」というのは、各地点の浸水位・浸水深を測定することですし、その際各地点の地盤高はあらかじめ確認しておくはずです。それなのに、「地盤高」と「浸水痕跡調査の結果」の「結果を基に」「推定する」浸水位・浸水深とは何なのでしょうか。

肝心の「氾濫水量」は、「計算により再現」というのですが、その「計算」について計算手法はもちろん根拠データなどは一切記されていないのです。「再現」も意味不明で、いったい何にもとづいて何を「再現」したというのでしょう。各氾濫地点からの氾濫水量を「計算」したのか、それとも浸水地域の面積・標高と浸水深データと氾濫水の経時的流動を勘案して「計算」したのかすらわかりません。土木学会の「専門家」たちはもっぱら後者のようですが、その際用いるのが簡易ソフトのiRICなのですが、なにより初期データがかなり粗略なようで、実態との乖離が大きく、精度・正確性はかなり劣るものです(シミュレーションとは何か参照)。関東地方整備局がそれ以上の計算手法を駆使しているとはとても思えません。おそらく、コンサルタント企業に丸投げしているので、関東地方整備局河川局の職員でその内容を知っている者はいないのでしょう。コンサルタント企業に試算をさせておいて、そこからつまみ食い的に一知半解の広報担当職員(当時の責任者は関東地整河川部の高橋伸輔河川調査官)がパワポ資料を作って、記者クラブの記者らに配っているので、要領を得ないおかしな説明になっているのでしょう。

それは邪推だろうと言われるかも知れませんが、そうでもないのです。少々話が脇道に逸れますが、根拠を示しておきます。行政文書開示請求をすると、窓口の関東地方整備局河川局の担当部署の職員から請求内容について電話がかかってきて、請求文書の範囲だとか文書名の訂正だとか些末なことでのやりとりをすることになります。例の1966(昭和41)年大臣告示図とはズレた河川区域境界線が記された「管理基平面図」(公式河川区域と非公式河川区域など参照)の開示を請求した際に、「管理基平面図」のpdfは下館(しもだて)河川事務所のサーバー上に保存されていて、関東地方整備局河川局の担当部署のコンピュータではアクセスして閲覧することはできない、というのです。行政文書の開示請求先は当該文書を保存している部署でなければならず、下館河川事務所長あてに提出などしようものなら、関東地方整備局長でなければならないとして、文書の補正を仰せつかることになるのですが、実態はこのとおりです。(この話にはオマケがあって、その担当職員がじつは鬼怒川水害訴訟の被告国の指定代理人だったということに、後で被告国の準備書面を見た時に気づいたのです。指定代理人の大半は、鬼怒川水害の事実関係についてはほとんど何も知らない、関東地方整備局や下館河川事務所の職員の“名義貸し”によるものなのです。)

下館河川事務所は、堤防などの測量、日々の河川巡視、洪水時の流量流速や水位の測定などは自分でするわけではなく、当然地元の測量会社に委託するわけですし、堤防の嵩上げや高水敷の掘削、水門・樋管などの工事は地元の建設会社に発注するのです。この外部委託・外注はもっと根本的・基幹的なところまで及んでいます。「管理基平面図」は測量会社に委託して作成したものです〔河川区域境界線が大臣告示とズレている理由は不明ですが〕。たとえば鬼怒川下流部でいうと、堤防などの安全性の評価、危険箇所の摘示、そして嵩上げや新規築堤の必要箇所の選定から、さらにはその築堤・嵩上げ工事の基本設計や詳細設計まで、すべてをコンサルタント会社に業務委託しているのです。下館河川事務所の担当部署では、続々納入される膨大な量の報告書や設計図書のpdfを事務所のサーバーに保存するのですが、仕事はそこまでです。いちいち点検することもしないので、単純な誤字脱字や凡ミスなどもそのままです。築堤計画の内容チェックなどしていないのです。点検のうえその適否を判断できるくらいなら、外注などせずに自分でやればいいのですが、それができないから委託しているわけです。どうやら工事着手の順番なども、コンサルタント会社の提案を追認して決定しているようなのです。たとえば三坂で言うと、破堤した区間の堤防は余裕高どころの話ではなく、計画高水位すら満たさない超危険箇所であったのですから、真っ先に工事してしかるべきところ、すぐ上流の水門部分の嵩上げ計画の後回しにされていたのです。詳細な検証が必要ですが、工事の後先の決定でさえコンサルタント会社の判断に依拠していた可能性すら疑われます。こういう民間企業依存体質が習い性となっているため、訴訟において工事の順番決定についての判断の適否を問われたところで、説得力のある弁明などできるはずもなく、実際そうなのですが他人事のような返答しかできないわけです。

氾濫水量試算は適正か?

あの「ダムの効果」のページは、どこかのコンサルタント会社に急遽おこなわせた試算結果を、不器用にまとめただけのものに違いありません。「ダムがない場合の試算結果」に至っては、さらに意味不明です。常総市より上流の下妻(しもつま)市、さらに上流の筑西(ちくせい)市南部に至る、左岸39k付近までの沿岸区域一体が浸水する、ということなのですが、一体どこから氾濫したというのでしょう。氾濫水が若宮戸や三坂から15kmも20kmも上流まで遡上するはずはありません。若宮戸の洪水位は約22m、三坂では約21mですが、図の最上流部の筑西市南西部の標高は約27mですから、どんなに氾濫量が多かったとしてもありえないのです。そうなると、この39kから7kのつくばみらい市北西部までの氾濫域は、いったいどこでの越水・溢水や破堤によるものなのでしょうか。

「鬼怒川左岸を対象として表示」というのは、どういう意味でしょう。鬼怒川左岸だけで越水・溢水・破堤がおきるということなのでしょうが、無理のある想定です。左右岸で同時に起きるというのであれば、そう図示すべきですが、そうなると左岸の氾濫量は減りますから、このような図示ではだいぶ水増ししていることになります。さらにまた、鬼怒川の下流部だけで氾濫するという、根拠不明なことを前提に試算しているのです。あるいは、さんざん援用した「下流原則」によらずに栃木県内の中流域の安全確保を優先し、下流の手当てを後回しにしたことを自白したのかもしれません。

上流4ダム(湯西川〔ゆにしがわ〕・五十里〔いかり〕・川俣〔かわまた〕・川治〔かわじ〕)が「ない場合」というのですが、その場合の流量と各地点の水位についてどのように計算したというのか、一切示されていません。

さきの「『平成27年度9月関東・東北豪雨』に係る洪水被害及び復旧状況等について」には、4ダムについて9月6日から12日までの一週間分の、流入量・放水量と貯水位のグラフが示されていますが(右は五十里ダムの例)、すべて単位時間あたりの水量であって、肝心の貯水量の絶対値とその変動は示されていません。貯水量を示す三角形の底辺はかなり狭いものの、高さだけが印象づけられるのですが、実際のダムの貯水量=貯水効果については明確に示されていません。むしろ、9日の降水量増大時点まで放流量ゼロの操作をおこない、漫然と通常の貯水状態にしておいて、「洪水の貯留を開始する流量」に達した9日13:00に、貯留開始どころか放流開始しています。流入量が膨大なので一部は貯留するものの、できれば放流量をゼロにしたい時に、大量の放流を開始しているのです。前述の通り貯留量を表わす幅狭の三角形の面積は大したことはなく、その下の放流量を表わす台形の面積の方が圧倒的に優勢です。これが、翌10日の下流域の流量増大・水位上昇を引き起こし、若宮戸の溢水と三坂の越水・破堤に繋がっていることは明らかです。関東地方整備局が保有する基礎データをもとに、改めて厳密に検討すべきことです。

実際の氾濫とシミュレーションの混同

総氾濫水量について妥当な算定がされていないうえ、若宮戸25.35k、若宮戸24.63k、三坂21.00k各々の氾濫量の算定もされていません。土木学会員の試算は、根拠も計算手法も示されない「3,400万㎥」を検算もしないで受け入れたうえでの、しかも多くが24.63kの氾濫量をゼロとしてのものですから、支離滅裂で到底辻褄の合う話ではなく、参照するに値しないものです(別ページ参照)。

3か所の氾濫地点の各々については、氾濫量の実測など到底不可能なのですから、流入断面積の時間的変化と洪水位の時間的変化を勘案して概略の数値を算出するほかはありません。それにより、3か所の氾濫地点の氾濫量の概略を算定することができるはずです。これにより浸水した範囲の個々の地点について、①若宮戸25.35kの氾濫、②若宮戸24.63kの氾濫、③三坂21.00kの氾濫の、それぞれの寄与割合を算出することができるはずです。それすらしなかったために、裁判所が例の「仮に本件溢水がなければ同程度の浸水被害を受けることはなかったと認めるに足りる証拠はない」などという、たんに消極的姿勢を示すのみで、何の積極的実質的判断も含まない見解を晒すだけの情けない仕儀になったのです。

先に引用した判決58頁の一部を再度引用します。なんと裁判所は氾濫水の挙動について、実際の水害時のデータによるのではなく、コンサルタント企業が作成した「2015年水害前の鬼怒川のハザードマップの作成に使われた報告書」(甲27、www.call4.jp 参照)によって分析できると思い込んでいるのです(甲50は不明)。このシミュレーションにおける想定氾濫量と実際の氾濫量とは、当然ながら一致しません。まして、若宮戸の2か所と三坂の、あわせて3か所からの氾濫水の全体量、合流状況、流動状況の時間的変化は、シミュレーションの対象外です。ほぼ同時に3か所から氾濫した場合の浸水状況のシミュレーションは存在しません。判事は、シミュレーションにもとづく図を眺めて、あるいは若宮戸の氾濫によって受けた損害の範囲を、はたまた三坂の氾濫によって受けた損害の範囲をなんとなく考えたつもりになって、ある原告については認容、他の原告については請求棄却判決を下したのです。判事は、空想と現実の区別もつかないようで、とうとう水害裁判の歴史に残るであろう、希代の迷判決を下してしまったのです。

関東地方整備局及び下館河川事務所の職員が被告の指定代理人となっているのですから、裁判所は、被告に対して釈明権限を行使し、もって3か所の個別の氾濫量の主張立証を促すべきでした。再び新堂教授の見解です。

当事者間に証拠が偏在しているような場合には、事実や証拠を有する当事者に事実の解明を促す釈明義務も、公平の見地から認められるべきである。(前掲書、397頁)

さきに関東地方整備局及び下館河川事務所の職員は名前だけの指定代理人だと言っておいて、いまさら彼らに3か所の個別の氾濫量の主張立証をさせるのは、土台無理な話かもしれません。とはいえ、関東地方整備局がコンサルタント会社に委託したとすれば、その計算過程と結果を提出するよう手配することはできたはずです。2015年に国交省自身で算定したと言うのであれば、それはそれで結構な話で、すぐに示せたはずです。基礎データや計算内容はすでに廃棄してしまって存在しないというのであれば、改めて計算させて根拠データと計算手法を含めて提出させればよかったのです。

○ 相当因果関係判断の前提としての若宮戸氾濫の解明

24.63kの氾濫はきわめて大規模だった

ここからが本ページの本題です。若宮戸河畔砂丘における氾濫の全貌を明らかにすることの重要性を確認したところで、事実関係の検討にはいります。以下、①若宮戸25.35kの氾濫、②若宮戸24.63kの氾濫、③三坂21.00kの氾濫の、それぞれの寄与割合について計算を試みます。当事者でもない無学な素人ゆえ、基礎データもなく、科学的計算手法も存じ上げないので、粗略な推測を試みることにいたします。とはいえ、今までいかなる「専門家」も明確な計算をしていませんし、それどころか、②若宮戸24.63kの氾濫については、ほとんどの人がゼロ査定しかしていないのですから、詮無い閑話とて話の種くらいにはなるでしょう。

下の「地理院地図」の航空写真は、25.35kの仮堤防が完成した9月17日の数日後、おそらく9月20日ころの撮影です。巨大押堀に残っている氾濫水を河畔砂丘の河道側の辺縁下にあるワンドに排水している様子が写っています。200m以上の排水ホース4本での排水作業で、かなり水が少なくなっています。(しかしこのあと押堀はふたたび湛水するようになります。降雨ではなく、地下からの浸透によるもののようです。)

陸田の対角線上に仮堤防を造成するために、「山付き堤」としての1952年堤防の24.50k近くの60度屈曲点から、押堀脇に坂路を造成し終わった段階です。ちょうどこのころ、国土地理院は航空機によるレーザー測量を実施し、地表面の標高を測定したようです。水害から一週間後のきわめて詳細な標高データが、「地理院地図」のデータとして閲覧可能です。

以下は、iPadOS 上のアプリケーション・ソフトウェア「スーバー地形」で、さきほどの航空写真に等高線を重ね表示したものです。0.2mごとの白等高線、2mごとの青等高線を設定表示したうえで、目的とする各点の標高を読み取ります。タップで拡大表示します。

(国土地理院の航空レーザー測量による5mメッシュごとのcm単位の標高データを、「ツール」の「等高線オーバーレイ」コマンドで表示したものです。ただし、画面左下の堤防を見ると一目瞭然ですが、写真と等高線表示とが、画面左上に置いた黄矢印の長さくらいズレているほか、5mメッシュの粗いデータから等高線を生成するので、堤防天端などにメッシュの区切りを反映したダンゴ状の形が現れたり、押堀の崖面などでは等高線がギザギザになって網目のように見えるなど、かなりの不具合があります。ほかの背景画像だと画像が小縮尺になるうえ、いずれにしても実写映像と数値データに多少のズレがあるので〔従来GoogleEarth Proなどでも同様です〕、画像と標高データの取得時期が一致するこの写真で表示します。)

画面中央の十字地点の標高(T.P.)が表示されます(これも等高線と少々ズレています)。押堀の最深地点は、T.P.=12.11mすなわち、Y.P.=12.95m です。

手前の牧草地です。T.P.=17.10mすなわち、Y.P.=17.94m です。

氾濫水の出口側の陸田です。T.P.=17.11mすなわち、Y.P.=17.95mです。

ついでに押堀から捲き上げられた砂の一部が陸田に堆積してできた、堆積物の最高地点です。T.P.=18.39mすなわち、Y.P.=19.23m です。陸田はT.P.=17.11mすなわち、Y.P.=17.95mですから、最高点の比高は1.28mです。

押堀の深さは、関東地方整備局の発表では「6m」とのことでしたが、入口側(河道側)の牧草地を基準面にすると4.99m、出口側の陸田を基準面にすると5.00mです。市道東0280号線は押堀地点でおおむね20mでしたから、そこを基準にすると、7m以上になります。

「6m」は基準面のはっきりしない数値でした。それはともかく、これまでその「6m」を氾濫水の水深だと勘違いしていました。この地点の洪水の最高水位は、推定21.83m(24.50kと24.75kの平均値)ですから、押堀の最深部では水深は8.88m にも及んだのです。入口側(河川区域内)の洪水の水深は3.89m、出口側(河川区域外)で3.88mです。

次に、氾濫水の流入幅とそこでの断面積を算定します。航空写真に赤で示した流入箇所について、その断面図を、「スーパー地形」の「断面図」ツールで表示したのが下図です(「地理院地図」にも同様のツールがあります)。

断面を河道側からみたところで、右側の頂点が押堀の「右岸」(東岸)側の1952年堤防の60度屈曲点、「左岸」(西岸)側の頂点がRidge2です。標高はT.P.値です。

青横線が洪水の最高水位と推定されるY.P.21.84mすなわちT.P.21mです。最高水位時の洪水の流入幅は約100m、その時に押堀が最大の深さだったとして、流入断面積は約300㎡です。

氾濫量は断面積だけで決まるわけではありません。とはいえ、そこから流入する洪水の多寡を決定する最大の要因であると考えてさしつかえないでしょう。そして、断面積の経時変化、洪水位の経時変化も重大要因なのですが、従来これらの基本的事項を検討して公表した「専門家」や「研究」機関は存在しないようです。なにせ若宮戸24.63kの氾濫はなかったことにして無視するのが大勢なのですから。

ほかの2箇所の氾濫断面積と比較する前に、24.63kの洪水位の経時変化について、すこしだけ見ておきます。

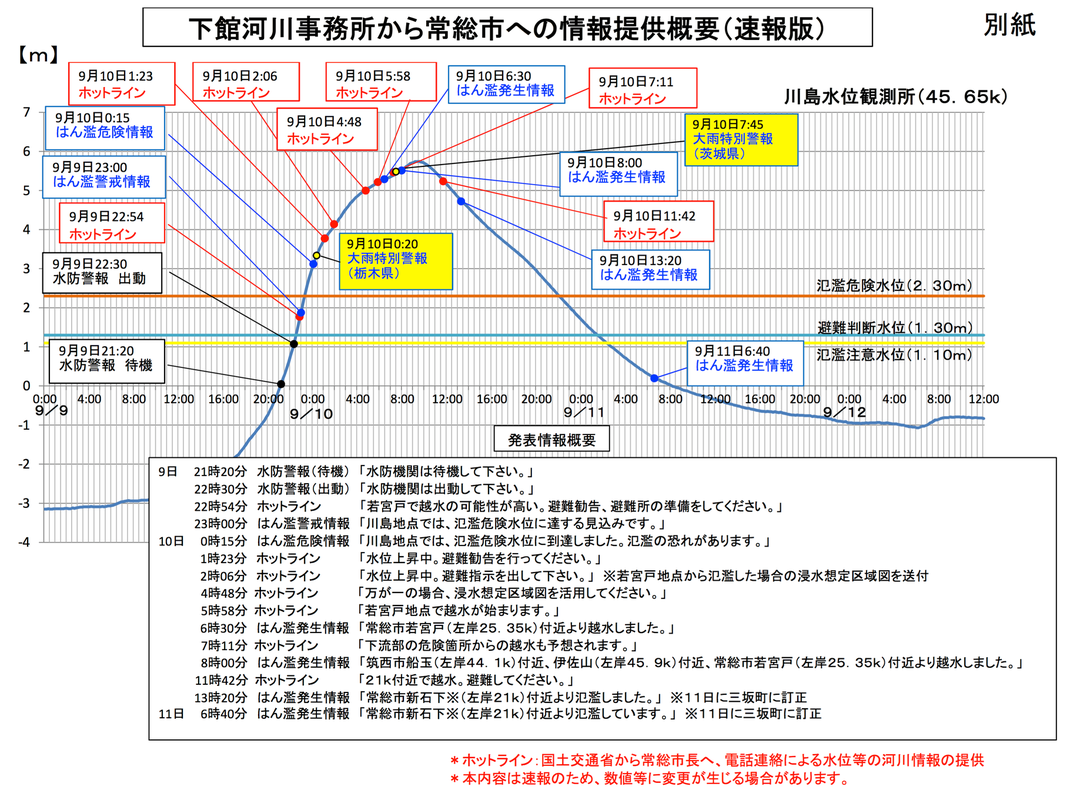

洪水位の経時変化については、水位観測所のデータだけしかないというお寒い状況です。しかも広報資料に登場するのは、なぜか何十kmも上流の川島水位流量観測所(45.65k、筑西〔ちくせい〕市川島、http://www1.river.go.jp/cgi-bin/SiteInfoDetail.exe?ID=303031283307100)のものばかりです。

氾濫地点の水位変化くらい当然押さえておくべきところでしょうが、どこにもデータがありません。関東地方整備局が局内に設置した「鬼怒川堤防調査委員会」にいたっては、「堤防」があった三坂について上面だけ検討した振りをして見せただけで(この種の「審議会」「委員会」の例に漏れず、関東地方整備局河川部が作成した原案を承認しただけ)、「堤防」のない若宮戸河畔砂丘については何もしなかったのです。

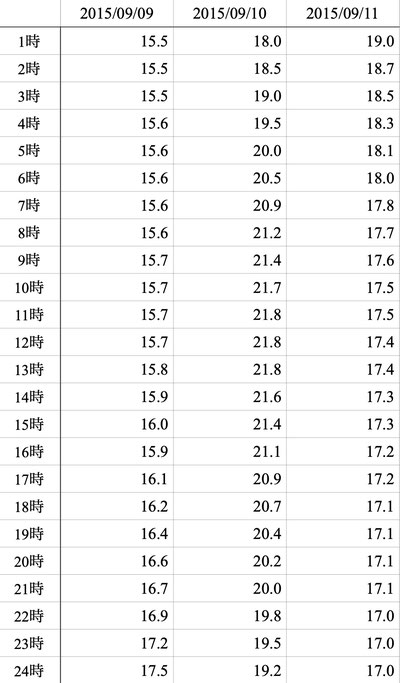

24.63kの洪水位について試算表を右に掲げます(Y.P.値)。

鎌庭(かまにわ)水位観測所(27.34k)の1時間ごとの数値(国土交通省の水質水文〔すいもん〕データベース〔http://www1.river.go.jp〕)から、この24.63kの最高水位が21.8mになるよう、「1.33」を差し引き小数点以下第1位まで記したものです。

なにを出鱈目な! と言われそうですが、河道傾斜を考慮して推算したとしても同様でしょうし、洪水は、最初はridgeの低い下流側から遡上して来たのですが(目撃者談:「最初は水管橋をくぐって迫って来た」)、水位が上がるとRidge4、Ridge3を越えて河道から直接流入するようになるなど、状況は複雑です。なにより、ここよりやや早く25.35kでは「品の字」土嚢の隙間から、あるいは土嚢を沈埋させて氾濫が始まっているので、ここの水位はかなり変動する可能性が強いでしょう。とりあえず単純に謎の係数1.33mを減ずるだけにします。

土木学会員の手法にしても、「本間の公式」だとか簡易ソフトiRICに依存して、根拠のない単純な初期条件を代入し、これらの事情を一切考慮していないのですから、威張れたものではありません。

最高水位になるのが11:00から13:00にかけてです。巨大押堀を挟んで流入地点前後の標高近くまで洪水位が低下した翌朝6:00ころまで、ほぼ24時間にわたって氾濫が続いたものと思われます。

ここで、土木学会の「専門家」先生方のように「本間の公式」を持ち出し、根拠薄弱な初期値を当て嵌めて流入量をシミュレーションするのはやめておきます。とりあえず氾濫地点の流入断面積について大雑把な数値を確認したところで、これを若宮戸25.35kおよび三坂21.0kにおける流入断面積と比較してみることにします。

若宮戸24.63kについてはどこもかしこも「ゼロ査定」であるのとは異なり、若宮戸25.35kおよび三坂21.0kにおける流入断面積は、すでに明らかかになっている、と思いたいところですが、そんなことはありません。鬼怒川水害をめぐるほとんどの論調の混迷ぶりはじつに深刻なのです。続けて検討して一区切りとするつもりでしたが、1ページあたりの容量制限があり、残る2か所について検討するのは無理ですから、ここでページを改めることにします。