- home

- digital

- beijing2015

- mediterranean1987

- california2006

- place

- kinugawa2015

- constitution

- fake

建築の断片化 認識の断片化

ルクソール神殿(エジプト、かつてのテーベ)

紀元前14世紀

アポロ神殿(ギリシャ、かつてのポリス=コリント)

紀元前6世紀

エジプト神殿の模倣を否定

「ヨーロッパ中心主義」歴史観の一分枝としての「建築史」は、ギリシャ建築においては神殿がもっとも重要だというのですが(この下に引用した教科書でもそのように書いています。サムネイルをクリックすると拡大表示します)、その分析は一種独特です。すなわち、ギリシャの神殿建築を手放しで賞賛しながら、その起源については曖昧にするのです。

ギリシャ神殿にあっては、その基本構造である「柱梁構造」(柱を立てて、その上部に梁をわたす)は端的にエジプト神殿の摸倣なのですが、「建築史」はその基本構造について語ろうとはしないのです。すなわち、もし事実ありのままを述べようものなら、「ギリシャ」の正統なる継承者としての「文明」のヨーロッパが、結局のところ「野蛮」なるエジプトの風下に立つことになるのです。それは到底許されることではありませんから、「ヨーロッパ」はギリシャ建築の基本構造の歴史的由来についてはいっさい言及しないのです。

そして、ギリシャによるエジプトの模倣の事実を摘示する非主流派の学者や、さらに現物をみてナイーブにも様式上の共通性を言い立てる素人たちに対して、「建築史家」たちは躍起になっていかに両者が無関係であるかを力説するのです。その際の理屈が、柱梁構造は「自然」なものであってギリシャは独自に「自然」なものとしての柱梁構造を獲得したのだ、とか、あるいはまたギリシャ神殿の柱梁構造は、当初木造建築の柱梁構造として確立し、しかるのちに木材を石材に置換することによって石造建築における柱梁構造として出現したのであり、したがってギリシャ神殿は石造建築としてのエジプト神殿の柱梁構造を模倣したのではない、という迂回的立証?をおこなってみせるのです。(これについては、次の第2階層の「ギリシャとエジプト」でくわしくみることにします。)

このようにギリシャ神殿についての「建築史」的説明は、全体の基本構造についてはできるだけ触れないようにして「起源」についてごまかしたうえで、細部にだけ拘泥してその些細な差異を指摘したり、些末な次元における大仰な「法則(オーダー)」を見出してみせたうえで、他の地域や別の時代のの建築に対する優位性を主張するというよくある手法を駆使します。

(「日本文化史」も、中国との関係について似たようなことをします。もっとも「日本文化史」は、日本の寺院建築が朝鮮を通じて中国から、あるいは直接中国から伝来したことは、さすがに否定しません。「ヨーロッパ」がギリシャについてエジプト起源を否定したのと同じように、日本寺院の起源が中国にあることを否定することは、いくらなんでも無理でしょうから。そのため、起源であることは否定できないのでできるだけそのことには触れず、むしろ移入後の独自性発揮について力説するのです。すなわち、もとの基本構造を輸入し損なったことを独自性の発揮とすり替えたり、細部の瑣末な差異を針小棒大にとりあげてそれを優位性と強弁するのです。具体的にはこういうことです。日本では、中国寺院にあった「四合院」というシンプルで普遍的な建物の配置様式ぬきに寺院の伽藍を構成するようになったことと、ストゥーパ(舎利塔)がもっぱら木造化したうえで中心化した(「塔」)ことで、塔と金堂との位置関係如何という中国寺院の四合院様式ではありえなかった新課題が発生し、さまざまの配置の変異をつくりだすことになります。近現代のわが国の「建築史家」たちは、それにあとからいちいち名前をつけるのです。いわく「四天王寺式」、いわく「法隆寺式」、いわく「東大寺式」等々〔beijing2015 > 四合院 を参照ください〕。こういうとりとめのない伽藍配置が、無理やり典型とされたうえで、柱と屋根の根太の取り付け方のちょっとした差異だとか、装飾的意匠のあれこれをことさらに重要視して、中国に対する日本寺院の独自性=優位を主張するのです。これについては、「日本とギリシャ・中国」でくわしく検討します。)

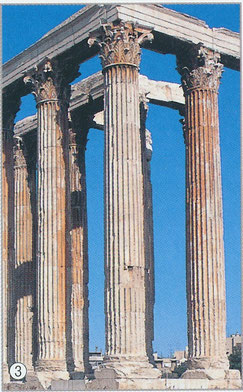

全体構造を無視し細部に拘泥する

こうして、基本構造(柱梁構造)についてはあまりふれずにその特徴や素晴らしさについて語ろうとすると、柱の装飾だとか、その基壇との取り合いだとか、あるいは梁に付加された装飾だとかについてもっぱら論ずるほかなくなります。下の写真は高校の授業で使われる「世界史」教科書(文科省検定済み)における一般的パターンですが、「柱梁構造」などにはお構いなく唐突にギリシャ神殿の三つの「様式」が解説されます。しかも、そこでは、多分に主観的な美的判断がさも当然のように提示されます。いわく「重厚なドーリア式」、「優美なイオニア式」、「繊細なコリント式」、と。(左のページ中の3枚の写真を拡大したものが、①②③です。)

神殿建築全般についてはろくな説明もしないのに、スペースの限られた教科書でわざわざ写真付きでこの三つの「様式」をことさらにとりあげて説明するのは、いかにもアンバランスです。教科書の場合、三つの「様式」を、(どういうわけか柱の基盤の有無や形、梁の構造・形態などを無視して)単純に柱の頂上部の装飾の違いのことにしているようですが、なぜ四角い板だと「重厚」で、渦巻きだと「優美」で。植物の葉らしいものがつくと「繊細」なのか、生徒にしてみればなんのことか皆目わからないでしょう。神殿域についての説明もなく、彫刻の付加や彩色など神殿の建造当時の状況についての説明もいっさいないまま、唐突に柱の装飾の瑣末な差異だけに注目して「重厚」「優美」「繊細」と強弁する異常性は、結局のところ、エジプト神殿の「柱梁構造」という基本構造を踏襲したことから目をそらし、基本構造以外のところでだけ話を進めようとする一面的・表層的なものの見方に起因するのです。

ローマ以来の様式分類

このようにして建築の基本構造が忘却され無視されることで、建築物は全体性を喪失し(まして、建築群の配置だとか、伽藍全体の構造原理などは論外で、一顧だにされません)、個々の要素に「断片化」されてしまうのですが、このような「ギリシャ建築」解釈の起源は、どこにあるのでしょうか?

それは、現代の「建築史家」たちが作り出したのではありません。また、「専門分化」のすすんだ19世紀のヨーロッパの「大学」において作り出されたのでもありません。あるいはまた、18世紀の新古典主義芸術運動が作り出したのでもありません。ギリシャ神殿建築の「断片化」は、ギリシャの模倣に精励したローマ人たちによってすでにおこなわれていたことでした。上の写真は、ローマ市にある古代ローマ帝国の代表的遺跡である「コロセウム」の外周部です。「コロセウム」は、楕円形の演舞台を楕円形の観客席がすり鉢状に一周する無蓋の建造物ですが、基本構造は「柱梁構造」ではなく、「アーチ式」の開口をもつ壁式構造です(mediterranean1987 >⥥ photo3を参照ください。〔現在準備中〕)。

ただし、ローマ人はギリシャがエジプトを模倣したことを隠そうとしたわけではありません。ローマ人は、ギリシャを何から何まで模倣し、摂取し、継承しようとするし、当然ながらそのことを隠そうともしません。ローマ人は、そのギリシャがエジプトを模倣したことは当然知っているし、そのことを隠そうとしたりしません。もちろんローマ人が模倣・摂取・継承したのはギリシャだけではありません。ローマ人はギリシャを、ギリシャを通じてかあるいは直接的にエジプトを、エトルリアを、エトルリアを通じてかあるいは直接的にメソポタミアを、とにかくすべてを模倣・摂取・継承しました。たぶんフェニキア(カルタゴ)をも模倣・摂取・継承したことでしょう。

相手構わずすべてを模倣・摂取・継承すれば、当然、折衷様式ができあがることになります。折衷様式においては、基本構造はひとつだけというわけにはいかないわけで、ある場面にはある文化の基本構造を主として採用し、そこにほかの文化の様式を装飾的に加味することになり、別の場面では別の文化の基本構造を主として採用し、そこにまた別の文化の様式を装飾的に加味することになり、さらにまた別の場面ではまた別の文化の基本構造を主として採用し、そこにさらにまた別の文化の様式を装飾的に加味することになり、さらにまた……、ということになります。

ローマは、文字についてはギリシャ文字を変形させてローマ文字をつくり、神話についてはギリシャ神話をラテン語に翻訳してローマ神話をつくり、というようにギリシャの影響がおおきいようですが、建築・土木の分野におけるギリシャの影響は、それら言語的・思想的局面ほど決定的ではないようです。ローマは、ギリシャの無蓋半円弧状劇場の忠実なコピーはあちこちに作りましたが、結局のところ本拠地ローマには作っていないようで、長円形の競技場とか楕円形のコロセウムなど、ギリシャにない様式の建造物をつくりました。

ギリシャ神殿の柱梁構造は、そのままで、または大なり小なり変形させた上で再現されることもあるし、屋根全体をささえる基本構造としてではなく、それ自体が装飾的なものとして、単独かまたは建物の前面に張り出して、さらには壁体に「埋め込まれ」た形で、模倣されます。ようするに近代の「新古典主義建築」がやったことを1800年ほど前にひととおりやって見せたのです。新古典主義建築は、ギリシャの模倣という点でさえ独自のものなのではなく、ローマによるギリシャの模倣を模倣したにすぎないわけです。

「コロセウム」の1層めは、「ドーリア式」円柱風の柱頭、2層めは「イオニア式」円柱風の柱頭、3層めは「コリント式」円柱風の柱頭になっていますが、違いといったらそれだけで、「梁」にあたる部分の装飾の違いなどもありません。逆に、本来「ドーリア式」円柱は基壇に直接立つのですから存在しないはずなのに、「基盤」のようなものの上に乗っています。また、「コロセウム」は上層にいくにしたがって高さが減じていくようで、結果的に下層ほど柱の縦横比が縦長になり、一般的な説明(「オーダー」)ではズングリしているはずの「ドーリア式」円柱がもっともほっそりした形になっています。かくして、「重厚なドーリア式」、「優美なイオニア式」、「繊細なコリント式」などという分類と性格づけの無意味さが露呈しています。

アーチと柱梁構造

「アーチ」による開口部と開口部の間のかなり幅のある壁に、装飾としてギリシャ式円柱もどきの浮彫が付加されているのですが、そもそも、壁式構造の建造物には柱は存在しません。壁式構造においてアーチによる開口部の幅が拡大し、開口部と開口部の間の壁体の幅がどんどん狭くなって「柱」のようになることはあるかもしれません。実際、「ギリシャ神殿」様式の柱のうえにアーチが乗る建築様式が出現することになりますが(下の写真i, ii, iii, iv)、その場合であっても「ギリシャ式の柱」のようなものは、あくまで壁の幅が狭くなったものであり、「柱梁構造」における柱ではありません。(建築史家たちは、このあたりのことも誤魔化して、けっこうデタラメなことを言っています。のちほど、近代のギリシャ風建築について見るときに検討します。)なお、構造体としての「柱梁構造」があるところにアーチ型の開口部を装飾として付加するということもありうるでしょうが、ほとんど無意味なことです。実例も思いつきません。

柱梁構造の場合は、地震などは別として、柱には垂直荷重だけがかかり、柱を倒そうとする横向きの力は働きません。しかし、壁式工法で連続してアーチを設けると、端以外の壁(柱のように見える場合も含めて)では左右からの力が相殺されますが、一番端の壁(柱のように見える場合も含めて)にはアーチから受ける一方向の横向きの力が働くので、それに耐えるように壁の幅を広くするか(下の写真i, ii)、左右の建造物ないし地形で横向きの力を受け止めるか(写真ii)、コロセウムの該当箇所のように「つっかえ棒」のように斜めの壁をつけるか(写真iii)、あるいは鉄のビームで「柱」の頂上部すなわちアーチの基底部どうしを引っ張り合って、拡がろうとする力を相殺する必要が生じるのです(写真iv)。

写真i イェルサレムの「神殿の丘」 ローマが建造した門

写真iii コロセウム

横向きの力が働く端には三角形の支えの壁が付け加えられている

(追記:この楕円形の外周部は、当然一周していたのであり、このように途切れていたわけではありません。おそらく材料取りか何かのために破壊されたのでしょう。近世・近代の絵画や写真を見ると、この支えの三角形の壁はありません。保存のために、崩壊防止上、横向きに働く力を受けるために追加されたものと思われます。)

写真ii コンスタンティノープルの「ブラケルネ宮殿」

(「テオドシウスの城壁」)

写真iv イスタンブールのブルーモスク(オスマン帝国)

アーチの基底部=「柱」の頂上部をスチール(黒くて細い棒がみえる)で緊結している

「重厚なドーリア式」、「優美なイオニア式」、「繊細なコリント式」、などという、「権威」ある人たちの無責任で空疎なご託宣をすぐ信じてしまい、実物をよく見もしないで思い込む暗愚ぶりは、かのゲーテの慧眼の前にはひとたまりもなく、あっさりと暴露されてしまいます。