- home

- digital

- beijing2015

- mediterranean1987

- california2006

- place

- kinugawa2015

- constitution

- fake

違法なICRPの3段階論

2012年4月1日

ご都合主義 ICRPの「3段階論」

わが国の一連の放射線規制法体系は、国民ひとりあたりの放射線被曝許容量を1年間あたり1mSvと定めている(自然放射線と医療放射線被曝を除く)。法定被曝許容量を超える放射線被曝が起きた場合、その原因をつくった者(法人と自然人)は、刑事上・民事上の責任を負う。今回の福島第一原子力発電所事故についていえば、法人としての東京電力株式会社やその執行役員である(あった)諸個人、そして規制行政機関とその幹部職員である(あった)諸個人、具体的には、経済産業省とその幹部等、さらに監督行政機関(原子力安全委員会とその委員)等が、刑事・民事上の責任(行政機関等の場合は、国家賠償法による賠償責任)を負うことになる。

大規模な放射能汚染が現実のものとなったいま、刑事・民事責任を回避するための論理が、繰り出されている。そのひとつが「1mSv」は原発敷地境界線上だけの話で国土全域については規定がないという「敷地境界論」である。もうひとつが、「1mSv」は通常運転の際の基準に過ぎず、原発事故の際には、この基準は適用されないという「1mSv=通常運転限定論」である。自動車の整備不良、大幅な速度超過、飲酒運転、信号無視などの違法行為を重ねたうえで重大事故を起こした者が、次のように言うのとまったく同じである。

「道路交通法による規制は、通常運転の場合を想定している。交通事故を起こした際には法規制は無効であるから、運転者は免責され、いかなる刑事・民事・行政上の責任も問われない。」

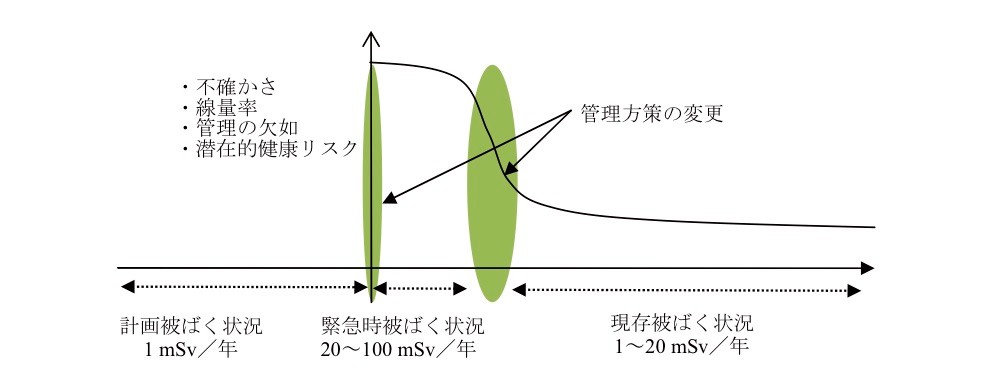

こんな児戯にひとしい詭弁は到底成り立たつはずもないが、日本国政府はNPO団体にすぎないICRP(国際放射線防護委員会)の論法を持ち出して放射能汚染責任の免罪を主張している。それによると、放射線被曝の法定許容限度は原発の状況をつぎの3段階に分けた上で設定されるべきだというのである。すなわち、計画被曝状況(planned exposure situations)においては1mSv以下、緊急被曝状況(emergency exposure situations)においては20〜100mSv、現存被曝状況(existing exposure situations)においては1〜20mSvとしたうえで(右図。横軸は左から右へ時間の経過)、緊急被曝状況と現存被曝状況の際には、それぞれの範囲内で「基準値」(reference level)を定め、放射線量低減対策を実施すべきというのである。(reference levelの通例の訳語は「参考レベル」だが不適訳)

原発事故直後の莫大な放射能放出の事実を隠蔽したうえ何の措置もとらずに放置し、あとになって緊急被曝状況だったので法定基準の百倍までの被曝は許容されるのだと強弁し、以降も広範囲に及ぶ汚染地帯での居住や、汚染された飲食物の摂取による数十倍の被曝を、現存被曝状況として許容する論理である。

はじめに結論ありき 理由は後づけ

事故発生から1か月後、2011年度新学期開始にあたって福島県から判断を求められた文部科学省は園児・児童・生徒について年間20mSvの放射線被曝を「基準値」に定めると宣言した(4月19日付け通達)。

普通の計算方法では、20mSvを8760時間(=24時間×365日)で割ると1時間あたり2.2μSvとなり、県内の約1600校(園)のうち数百校(園)が該当してしまう。そこで根拠のない係数を掛けて作り出した学校以外での推定被曝量と案分し、校庭で「1時間あたり3.8μSv」という半端だが驚くべき数値を導きだし、どうにかこうにか該当校(園)が少数(13校)に収まるようにした。こうして文部科学省は無理矢理に20mSv/年をひねり出したのだが、それというのもこの数値が、かろうじて現存被曝状況の被曝量1〜20mSvの範囲に収まるからである。

しかしながら、原子力安全委員会(委員長班目春樹)に助言を求めたところ、「現時点においては非常事態は収束していない」のだから現存被曝状況の被曝量1〜20mSvを持ち出すのは不適当だとクレームがついた。できるだけ数値を嵩上げしたい文科省が、現存被曝状況(1〜20mSv)にこだわる一方で、基準値の20mSvは一時的なものにすべきで早期に切り下げるよう求める原子力安全委員会が、「収束」していない以上は緊急被曝状況(20〜100mSv)とみなす他ないのだと主張するなんとも解りにくい展開である。「助言」をもらう立場の文科省が強気になる一方で、「助言」する立場の原子力安全委員会が腰砕けになり、結局文科省の言う通り「収束期」と看做され現存被曝状況における上限の20mSv/年で落ち着いた。緊急被曝状況の20〜100mSvと現存被曝状況の1〜20mSvは20mSvで接しているわけだから、どちらに転んでも結論は同じで、根拠はどうでもよいのだろう。「はじめに数値(20mSv)ありき」で、後から、前提を何にしようかと空疎な議論をしていたのだ。

放射線審議会の議論紛糾

文部科学省内に設置された放射線審議会は、昨年夏以降「1mSv」にかわる新たな基準値をさだめるべく活動を再開した。まず、現状は計画被曝状況ではないことを確認し、現行の放射線規制法の「1mSv」の無効を宣言して東電や国の刑事・民事上の責任を帳消しにした。その無茶苦茶な理屈はこうである。(事務局員の放射線規制室長中矢の発言。8月22日、第39回基本部会議事録)

原子炉等規制法は計画被ばくを対象としており、適切に制御された場合に線量限度が守れるわけである。今、環境に出ているものは、適用できない状況になっている。ICRPの考え方からしても、法律の対象では今はない…

だが問題はここからだ。計画被曝状況でないとして、それでは現状は緊急被曝状況なのかそれとも現存被曝状況なのか? 審議会事務局の文科省科学技術・学術政策局としては、4月の「3.8μSv」の時と同様に現状は現存被曝状況だと宣言したかったようだ。事務局の作成した答申文書「基本部会の考え方」の案文にはこうある。

居住地域への放射性物質の拡散をともなう原子力事故後及び放射線緊急事態後の状況においては、現に存在する放射性物質からの被ばく線量の低減を計画的に達成するために、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告する現存被ばく状況の放射線防護の考え方を適用するべきである。

ところが緊急被曝状況において取られる手段である「避難」が現在も継続していることからして、現状を単純に「現存被曝状況」と断定することはできない。ここで、部会長の甲斐倫明(大分県立看護大学教授)が発言した。(10月6日、第41回基本部会議事録)

現在の国の認識は緊急時被ばく状況と現存被ばく状況とが併存しているものとされている。緊急時被ばく状況は、原子炉及び原子炉周辺の避難区域のところであり、現存被ばく状況は、外側の周辺地域で、生活している地域というところが対象となると私は理解している。

「国の認識」イコール「私の理解」だというところに注目! それはともかくICRPの一員でもある甲斐は、被曝の3段階を時間的に継起するものととらえるのではなく、地理的に併存するものだと珍説を述べる。

そのうえで甲斐は現存被曝状況とは「新たな追加的な被ばくがあることが考えられない状況」だと言いだし、警戒区域の外側がこれにあたるとする。注目すべきことに、この発言は、原子炉が「冷温停止状態」になったので原発事故は「収束」したと内閣総理大臣野田佳彦が宣言した12月16日の、2か月以上も前のものである。圧力容器が破壊された原子炉について「冷温停止」を云々すること自体が無意味であるし、なにより福島第一原発に関する「原子力緊急事態宣言」が解除されていない段階での野田の「収束」宣言は世界中の嘲笑を買った。基本部会長甲斐倫明の発言の先走りと混乱は一層顕著である。わが国の放射線規制当局は手のつけられない自家撞着に陥っており解決の見込みはない。これこそ現行法を空文化するために、机上の空論としてのICRPの3段階論に頼ったことの必然的帰結なのだ。