- home

- digital

- beijing2015

- mediterranean1987

- california2006

- place

- kinugawa2015

- constitution

- fake

鬼怒川水害の真相 三坂町 3

9, Dec., 2015

閑話 「 You は何しに日本へ Why did you come to Japan? 」

水害から3か月にもなろうという2015年12月1日、鬼怒川左岸21.0km地点すなわち常総市三坂町(みさかまち)の堤防決壊地点に行ってまいりました。いまだに三坂町一帯は県道357号線の復旧工事中で、南のアグリロード交差点から、北の大房(だいぼう)までが車両通行止めとなっており、さらに決壊地点周辺は守衛がいて立ち入り禁止となっています。仮堤防自体も200mにわたって柵によって囲まれて遮断され、堤防天端(てんば)および川裏側からは一切立ち入ることができない状態です。

上流側天端の柵のところに「若宮戸(わかみやど)」の被災住民の人たちが来ていらっしゃったので、お話をうかがいました。「若宮戸」でも激烈な氾濫があったのですが、25.35km地点には延長209mの、24.75km地点には延長117.5mの「土嚢の堤防もどき」が急拵えで設置されただけです。住民の方は、「若宮戸」にもこのような立派な堤防をぜひとも建造していただきたいものである、と仰ったうえで、「それにしても、このように立ち入り禁止では散歩もできないね」と三坂町のひとたちを気遣っていました。十一面山砂丘での砂の採取の経緯、例のソーラー発電所の「再建」の件などについても伺うことができました。

そうこうするうちに、10数人の一団が再建工事中の県道357号線側から立ち入り禁止の柵の中に入り、仮堤防上に昇って来ました(左上写真、上流側の柵外から)。それから30分もたったでしょうか、住民の方と別れ、遠回りして下流側に来てみたところ、例の一団がまだいます。なにやら聞いたことのない言葉で楽しそうに大声で談笑しています。下流側の柵の外には「若宮戸」の取材もしたことがあるという新聞記者の方が来ていらっしゃいました(ほかにも、上流側、下流側いずれにも、ひっきりなしに訪れる人がいます)。ふたりで、白人専用施設から締め出されたアフリカ系アメリカ人のように柵にぶらさがりながら、「何語でしょうね」「中国語でも韓国語でもありませんね」「水害に興味があるようですから、ヴェトナムでしょうかね」などと埒もなく忖度しておりますと、そのうち日本人の添乗員らしいご婦人が一団を並ばせて一同笑顔の記念写真をとってやり、案内の男ふたりに礼を述べて観光バスで引き揚げていきました。紫色の服を着たおそらく国土交通省の男たちは、駐車場から堤防にあがる手前のフェンスに外から鍵をかけて、別の車で帰って行きました。

あとで写真を拡大してみると、「横浜」ナンバーの観光バスには「JICA(ジャイカ)」と団体名が掲げられていました。独立行政法人国際協力機構です。バスのナンバープレートだけではわかりませんが、JICA横浜センターの御一行なのでしょうか。ウェブサイトを見ると、前日の11月30日に「【研修報告】インドネシアの国立公園職員がコウノトリの舞う郷を訪問」した、という記事が載っていました(http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html)。コンクリートの仮堤防だけしか見ていないようなので、外国の土木建設業界の方々だとばかり思ったのですが、どうもそうではないようです。いずれにしても外務省傘下の団体としてさまざまの便宜をはかってもらい、連日有意義な観光をなさっているようです。

これもあとで気づいたのですが、右下の写真の隅に、他の人たちのような自撮り棒のスマホではなく一眼レフカメラを持った青年が、濁流によって破壊された三坂町の惨状にひとり呆然と見入っている様子が写っていました。インドネシアでは、首都ジャカルタが数年ごとに水害に見舞われているようです(http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file1/ii96ouqkg.pdf)。

真剣に見学する人もすこしはいるようですが、自国民はたとえ被災住民であっても柵で締め出しておいて、外務省所管の独法の息のかかった観光目的の外国人には、わざわざ案内人をつけるなど並々ならぬ便宜をはかってまで見せてやるというのは、いかがなものでしょうか。このような行為は、一部の「日本人」が「海外視察」をおこなうときにも国境を挟んでまさに線対称でおこなわれているに違いありません。さまざまの特権的団体による「海外視察」が、現地住民の目にどのように映っているのかについてまったく無頓着でいることは、かえって「国際交流」を阻害することになっていることは言うまでもないことでしょう。

閑話休題

国土交通省官僚団と「専門家」群の関係

東京大学の芳村圭(よしむら けい)准教授による決壊地点近くでのパイピング痕跡の発見(2015年9月19日発表)は、国土交通省関東地方整備局があらかじめ決めていた「越水による破堤」という結論を根底から覆してしまいました。50年に一度の豪雨によってもたらされた自然災害という、国土交通省にとってまことに好都合な責任回避論は、水害発生から10日もたたずにその命脈を断たれてしまったのです。報道企業各社は、この発見の重要性にほとんど気づかず、若宮戸問題にも飽きて、もっぱら自然災害説を前提として「避難指示の遅れ」を口実とする常総市役所叩きやさまざまの美談探しに熱中しているのですが、鬼怒川水害問題は、この日から完全に基調が転換したのです。そのことを、当事者である国土交通省はいたいほど認識しているのです。

水位上昇による越水が起きたことは明らかな事実であるうえ、基盤はしっかりしていることも広言されているのですから、これで「越水による破堤」で簡単に結論が出せる寸前だったのですが、「浸透による破堤」の可能性を示唆する事実が出てきた以上、「越水破堤論」一本で押し通すわけにもいかず、「浸透による破堤」さらには「洗掘による破堤」をもふくめた検討を回避することは不可能となりました。9月13日の「現地調査」において、関東地方整備局河川部に教えられるままに喋って大恥をかかされた「専門家」委員たちは、自分たちの軽率さにも少しは気付いたと見えて、そう簡単には結論を出すわけにはいくまいと、緩んだ褌の紐を締め直しています。関東地方整備局は甘い見通しのもとに、9月13日の「専門家」による「現地調査」からわずか2週間ほどで「鬼怒川堤防調査委員会」を設定してしまっていたために、体制立て直しの時間的余裕がないままやっつけ仕事の「資料」を提出する羽目に陥ったのです。

なお、この「鬼怒川堤防調査委員会」は、常設の審議会ではないようですが、行政機関におかれる数多の審議会やそのもとに設置された分科会と同様の運用がなされました。大臣が「専門家」に「諮問」し、「答申」を求めるというこの手の組織は、誤解されているように、「専門家」たちがその持つ専門知識と経験を駆使して調査・検討のうえ結論をだして回答する、というものではありません。委員の選任、「諮問」事項の選定は当然のこととして、当日の会議に提出される一切の資料は、すべて当の行政機関が用意するのですが、そこには結論があらかじめ用意されていて、会議の進行もすべて「事務局」の担当部局職員が取り仕切ります。問うのが大臣で答えるのが専門家、という形式になっていますが、実際には、出された資料について問うのが専門家で、答えるのが担当部局の担当職員です。当然、答える側が主導権を握り、あらかじめ決まっている「答申」に向けて、示唆し誘導し、最後には決断するのです。

少々は揉めることもあるでしょうが、その時でも会議の招集・続行・打ち切り・終結、結論の決定・変更・先送りなどは、当日その場でも、あるいは会議と会議の間の時期にあっても、すべて担当部局の職員が決断します。多数決ではなく、なんとなく空気で「事務局」の意図した通りに決まるのが通例です。会議が荒れに荒れて論議が二転三転し、甲論乙駁で収拾がつかず、最後に僅差の多数決で決着するなどということは、絶えてありません。少々の字句上の訂正がなされることはありますが、それでも諮問を受けて答申する「専門家」は、最後には事務局が用意した答申に対する連帯責任を負わされることになるのです。席を蹴って立つことはできるでしょうが、そんな蛮勇をふるったりした日には、今後は一切お呼びが掛からないだけの話で、それは自分にとってだけでなく、部下や弟子たちの将来をも閉ざす結果になるだけのことです。

そもそも、「専門家」といっても、もともと当該部局が当該施策の立案・実施・見直しに関して、何年も何十年もお世話になってきた(お世話してきた)顔見知りの人たちであり、いままでただの一度も意見(そんなものがあったとしての話ですが)の違いで対立したことなどありません。それどころか、当該施策の立案・実施・見直しにつねに賛同してきた人たちですから、すべてにいわば「責任」があるわけです。つくったわけではないが、素通しで承認し、お墨付きを与えてきたのですから、いまさら、いやホントは賛成じゃなかったなどとは、言えるはずも言うはずもないのです。

以上は一般論ですが、河川堤防問題ではこれに加えて特別の事情も加わります。地震による破堤が専門であって、洪水による破堤は専門外である安田先生が、迂闊に透視術を使って馬脚を表したことからもわかることですが、そもそも河川堤防問題における「専門家の不在」という深刻な事情があるのです。

堤防に関する書籍や論文で頻繁に引用される吉川勝秀の『新河川堤防学』(2011年、技報堂出版、pp. 1-2.)を見ると、冒頭にこんなことが書いてあります。

著者の吉川勝秀(よしかわ かつひで)は、wikipediaによると、

1981年「水利用率の上昇した流域における水資源計画に関する研究」で早稲田大学工学博士。技術士。1976年建設省に入省、土木研究所研究員、同河川局治水課長補佐・河川計画課建設専門官・流域治水調整官、下館工事事務所長、大臣官房政策課長補佐・環境安全技術調整官、大臣官房政策企画官、国土交通省政策評価企画官、同国土技術政策総合研究所環境研究部長。2003年に退職。

というもので、建設省=国土交通省の官僚だった人です。とりわけ建設省時代の下館工事事務所、現在の下館河川事務所の所長をつとめていることが注目されます。

早期退職後は関係団体に天下って、大学でも教えています。かなり押しの強い人だったようですが(日本河川・流域ネットワークのニュースレターに追悼文があります。http://www.a-rr.net/jp/info/letter/docs/Newsletter_vol53_201111.pdf)、そうでもなければ、ここまで書かないだろうと思うような、強烈な断言です。「河川堤防については、大学などでの研究や講義は皆無であり、その講座もない」というのですが、この間、テレビ新聞で引っ張り凧(蛸)で、国土交通省が「専門家」として重用している人たちはいったい何だったのかと聞きたくなるような、まさに吃驚仰天する記述です。『土質力学』の安田進先生などは、まさに「点」だけ見ている人だったのです。吉川勝秀一代限りだったのかどうかは知りませんが、国土交通省の河川行政における、官僚が「専門家」をどう見ているかという事情、端的にいえば官僚と外部の「専門家」の先生方の力関係を伺わせるものです。

退職後の著作でもあるためか(同じ下館工事事務所長もつとめたことのある中尾忠彦〔『河川工学の基礎と防災』2014年、成山堂書店〕が退職後でも、国土交通省の公式見解を一歩も出ないのとは対照的に)、吉川は国交省の方針であっても失当だと判断すれば容赦なくその誤りを指摘します。スーバー堤防について口を極めて批判しているのが印象的です。それだけ問題外な愚策ということなのでしょう。

しかしながら、下館工事事務所長も勤めていて鬼怒川中下流域(現在の下館河川事務所の管轄は上平橋上流〔栃木県塩谷郡塩谷町及び宇都宮市地先〕から滝下橋〔茨城県守谷市地先〕までの延長98.5km)についてはよく知っているはずですが、特に下流域の堤防の脆弱性、政令の定める基準を満たしていないことについての言及はみられません。その豪放磊落ぶりも自分にも関わり(責任)のある点になると途端に萎んでしまうようです。

それはともかく、先ほど引用した部分に続けて、次のような記述があります(p. 2.)。

「越水破堤論」があらかじめ決まっていたというのは、これまで当 naturalright.org としては、〝堤防決壊の原因としての水位上昇による越水〟というレトリックが、2015年9月10日の鬼怒川水害発生の直後に決められ、それに基づいて以後の事故対応・事故処理が進められた、という程度の意味で述べてきたのですが、それはまったく皮相な見方だったようです。福島第一原子力発電所の事故が起きたその瞬間から、テレビ新聞インターネットで、さらには各種行政機関に雇われて出てくる「専門家」らが並べ立てた空語が、何もその時思いついたものなどではなく、それまで何十年も振りまいてきた虚言の続きであったように、じつは、「越水破堤論」は2015年9月10日に突然閃いたインスピレーションだったのではなく、国土交通省伝来の発想様式、これしかありえない決まり文句だったようなのです。

河川問題で有名な大熊孝教授が所属した新潟大学は、信濃川の地元です。流域面積全国一の利根川に対して、流路延長全国一の信濃川ですが、上高地のあの河童橋の下を南西にながれる清冽な水がぐるりと回りまわって、梓川、犀川となり、さらには小諸の懐古園直下で東京電力の電源となった千曲川と合流してついには新潟一帯のあの巨大な砂丘を作り上げるのです。この名前も方向も姿形も千変万化する信濃川もまた、こちらは群馬の北端の源流においてすでにそう呼ばれたうえで、渡良瀬川や鬼怒川という大河川を併呑して荒れ狂う利根川と同様、幾多の水害をもたらしてきた河川です。

その新潟大学の災害・復興科学研究所が、2015年9月24日づけで若宮戸と三坂町周辺についての現地報告を公表していますが、そこにはこうあります(http://www.nhdr.niigata-u.ac.jp/survey/2015kidogawa/20150924b.html)。

鬼怒川の堤防は午前10時頃から堤防天端に迫っており,昼ごろに21k地点から越水している.堤防天端までの超過洪水→越水→破堤→洗掘による家屋の流出→洪水の拡散は,防災関係者であれば,これまでの河川破堤による災害で繰り返された現象であることは自明であるが,一般や行政担当者に対しての危機感が共有できなかった.天端までの超過洪水の時点で,堤防付近の住民の避難行動を開始すべきであったが,防災関係者と一般との危機感が乖離していることが繰り返される防災上(防災関係者)の課題である.これは,2004年の新潟県における7.13水害と同様な課題であり,新潟県において7.13水害以降に整備してきた行政・住民の防災体制を鬼怒川流域でも活用することが望まれる.

「防災関係者と一般との危機感が乖離していることが繰り返される」というのですが、「防災関係者」とは誰であり「一般」とは誰のことなのでしょうか。現在のところ一応9月10日午前11時ころとされる越水開始については、その直後(=内水排水ポンプ車が直線距離で約1km離れた事務所まで走行し報告するのに要した時間を経過した後)に国土交通省下館(しもだて)河川事務所鎌庭(かまにわ)出張所(常総市新石下 しんいしげ)が現認し、ただちに、すなわち約40分後の11時42分に、常総市役所に対する「ホットライン」で「21k付近で越水。避難してください。」との通報がおこなわれたのですが、国土交通省は明言はしていないものの、その時点で「三坂町」地先をすでに避難指示・避難勧告の出ていた「新石下」地先と取り違えていたのです(これについては、別ページ以下を参照ください)。「防災関係者」と「一般」との間の「危機感の乖離」などという在り来たりの分析視角でものごとを捉えようとした新潟大学のこの断定は、これらの事情を一切ふまえておらず、誤りです。これでは報道企業の無責任な報道内容と同様レベルのものであり、研究機関としての水準に達していないといわざるをえません。

さらにいうと、「天端までの超過洪水の時点で、堤防付近の住民の避難行動を開始すべきであった」というのですが、それではかりに誤報がなかったとしても遅すぎるのではないでしょうか。たとえば「はん濫注意水位」に達した時点とか、当該地域と河川の実態を踏まえて個別的具体的かつ現実的に立案すべきものであり、越水が始まってからの避難指示では越水箇所直下にあっては事実上対応不可能で、避難を強行すれば流される危険性もあります。これは本筋における謬論であり、新潟大学は事実関係を把握した上で検討をおこない、この助言内容を訂正する「課題」を自ら負っています。

現在のテーマに話をもどすと、新潟大学災害・復興科学研究所がみずからもその一員であると考えているらしい「防災関係者」にあっては、「越水による破堤」は「自明」のことであるというのです。論理的な事項であれば「自明」ということもありうるでしょうが、多様で複雑な現象に関する事実判断において「自明 self-evident 」などということはありえないのであり、新潟大学がいだいている認識論は根本的に問題があるようです。破堤の原因は越水に決まっていると言わんばかりで、そのあまりの単純素朴さには驚くほかありません。このように、「越水破堤論」は、国土交通省流河川工学の範囲を越えて、関連領域・関係業界へとひろく拡散しているようです。

「今見た限りではしっかりした地盤がある。だんだん越流して崩していったのかな。」という安田先生の科白は、じつは「点」ばかり見ている土質工学者としてのものではなく、「線あるいは連続したシステムとして堤防をとらえる」国土交通省伝来の発想に基づいて、あらかじめ用意されていたものだったのです。直前に見せられた紙芝居は、初めて聞くものではなくいつも聞かされていたことの再確認にすぎなかったわけです。

「専門家」を隠れ蓑にした国土交通省の河川官僚団による「越水破堤論」推進の奮闘努力はここからが正念場です。

「越水破堤論」をおびやかす浸透の事実 第1回委員会の論調

9月28日、埼玉県さいたま市の「さいたま新都心」の関東地方整備局のオフィスで開催された「第1回鬼怒川堤防調査委員会」に提出された「資料」は、決壊原因についてなんと最初から「まとめ(案)」を示しています(以後第3回までの「資料」の全部については、reference2にURLを示してありますので、pdfファイルをダウンロードしてご覧ください)。この「委員会」は、新聞記者の取材や一般の傍聴も許可したものの、結局のところ議事録は公表されず、たんに「議事概要」として数行の記述が「公表」されているだけです。内容に乏しいのですが、「事務局」である関東地方整備局河川部が出してきた「まとめ(案)」に対する、「専門家」たちの反応の一端が示されていますので、まずそれを見てみます。

【第1回委員会(9月28日)】

「資料」の内容をなぞっているだけの部分を除外し、事務局に対して「専門家」らがつけた注文らしき部分を取り出して見ます。つぎの2か所です。

「堤体や基礎地盤の詳細な調査や検討を事務局にお願いした」

「全川に渡る調査や決壊のプロセスについて、資料の整理をお願いした」

そもそも主語のあいまいな文書であり、いったい「専門家」と事務局のいずれがこの文書の作成者なのか、不明です。もちろん事務局に決まっているわけで、「専門家」の言ったことをそれを聞いた事務局が代弁し、つまるところ自分で自分に「お願い」されているという、いかにも頓珍漢な文書です。それにしても、「お願いした」とはまたずいぶん卑屈な態度のように聞こえますが、一連の経緯を通してみれば、教えられたとおりに喋らされて大恥をかかされた安田先生はじめ、「専門家」から関東地方整備局河川部に対する、「専門家」のプライドのかかったけっこう厳しい注文と言えないこともありません。こう要求されたということは、「堤体や基礎地盤の詳細な調査」も「全川に渡る調査や決壊のプロセスについて、資料の整理」もできていないということです。要するに何の調査も準備もできていないということです。これは相当に強烈な内容です。あんたらが出してきたこの程度のチープな材料だけで「越水による破堤」と断言するのに付き合うわけにはいかないぞ、もうこの前みたいにはいかないぞ、という恨み節です。

こうして、第1回委員会から、わずか1週間後の第2回委員会に向けて、事務局の文字通り不眠不休の努力が払われることになります。次に、1週間を隔てた2回分の資料から、対応するページを示します。これらは、いわば結論的部分であって、そこまで数ページにわたって示されているさまざまのデータを全部検討しなければならないのですが、それはこの「真相・三坂町」の後のページでおこなうこととし、今はとりあえず結論命題だけを見ることにします。

この二つの文書の「差分」こそが決壊原因に関し、「事務局」に対して「専門家」がつけた注文をうけて、「事務局」がおこなった訂正内容であり、そこにこのたびの三坂町鬼怒川堤防決壊事件の中心的論点があるのです。2つの報告書のページのあとにその「差分」を摘記します。

【第1回委員会(9月28日)】

【第2回委員会(10月5日)】

土質について記号を追加するなど字句上の変更は別として、内容上変化した点を拾ってみます。

「越水」については一切変更ありません。

「浸透」については、つぎの5点が追加されました。

⑴ 決壊地点では越水前に漏水に関する証言は無い。

⑵ 堤体について、ゆるい砂質土は堤内地側に連続することが確認された。

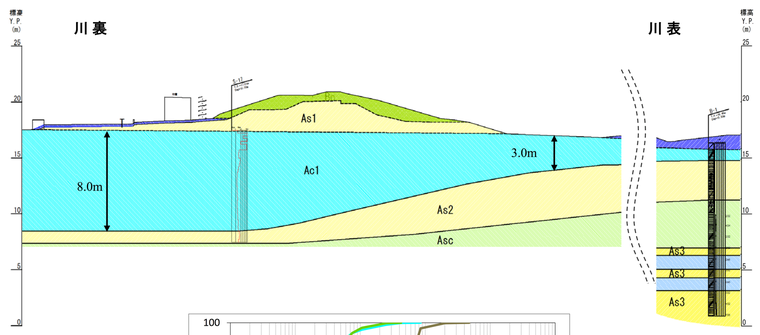

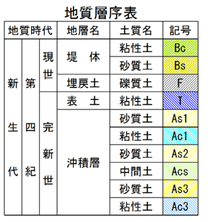

⑶ 緩い砂質土(As1)を被覆する粘性土(Bc及びT) の層厚は、決壊区間の周辺で 0.2~1m程度であり、変化していることが確認された。

⑷ 決壊区間近傍の噴砂箇所の堤防高と堤内地盤高が比高差が5m程度に対し、決壊区間の比高差 2〜3m程度であった。

⑸ 調査結果をもとに、浸透流解析等により、上流端部断面(現存)、下流端部断面(現存)、21k地点断面(推定) の浸透に対する安全性評価を行った結果、パイピング、法すべり ともに安全性が確保されている結果となった。ただし、パイピングについて、被覆する粘性土(Bc及びT) 層厚により安全性が低下する。

「侵食」について一切変更ありません。

第1回委員会資料においては、「浸透」がなかったことを裏付ける材料がきわめて不十分であったことが「専門家」によって指摘され、「事務局」はそれこそ死に物狂いで、わずか1週間でそれなりに多くの材料を新たに作成し、もしくはすでにあったものを追加したのです。しかしながら、一見してわかるように、「浸透」を否定したい国土交通省としては、逆効果になっているのです。

⑶は、具体性の欠ける記述ですが、水を通しにくい粘土層が場所によりきわめて薄いということです。浸透の発生可能性を推認させる事実です。⑷は、比高差の大小と浸透にどういう違いがあるというのか趣旨が不明ですが、いずれにしても決壊箇所での浸透を否定する材料にはなりません。⑸は、法面(のりめん)が雪崩のように抉れて斜面を凹面状に崩れ落ちる「法すべり」について、計算結果を受けてこう断定しているのですが、パイピングについては「被覆する粘性土(Bc及びT) 層厚により安全性が低下する」として、実のところ堤防が全部流出していて確認できない以上は、到底この可能性を否定することはできないのですから、「安全性が確保されている」とはいえないことを、逆に自白する結果になっています。

なにより重大なのは、「⑴ 決壊地点では越水前に漏水に関する証言は無い。」というものです。当日は、どこもかしこも決壊の危険性があるなか(別ページのとおり)、すでに「越水」(のち「溢水」に訂正)した若宮戸に多くの人員と資源が投入され、ほとんどの注意がそこに向いて他が手薄になっているなかで(別ページのとおり)、しかもあらかじめ「そこ」(左岸21km地点)が決壊するとは誰も思っていない状況下、時々国土交通省職員や「状況把握員」や「河川巡視員」が車両で通過するだけの状態で、当然そこに常駐して状況を観察・撮影した者などただのひとりもいないのです。それだけではありません。「状況把握員」や「河川巡視員」からの報告にいたっては、当日はもちろん、9月28日の第1回委員会の時点ですら忘失されていたのです。下館河川事務所始まって以来の大混乱状況だったのです。当時現場をうろついていた報道機関にあっては、洪水が天端に迫り、それを超える様子は(災害発生のおそれがあるにもかかわらずそれを通報する義務を怠り)撮影していたものの、堤内の法面下など見ているはずもありません。とりわけ最初の兆候にいたってはほんの小さな事象にすぎず、大きくなったころには越水してきた氾濫水といっしょになって、それと分かるはずもないパイピングによる噴砂状況や、越水してきた濁流の下で生起していたかもしれない堤体の流出現象など、いったいどこの誰が見ていたというのでしょうか。1986(昭和61)年の小貝川右岸堤防の決壊であれば、何十人という人が長時間にわたって水防努力をするなかで克明に目撃・撮影していたのですが、それとはまったく異なる状況だったのです。(それでも三坂町については住民の目撃証言はあるのですが、国土交通省は黙殺しているようです。この点は後日検討します。)

⑵以下も到底、否定する根拠にならないどころか、かえってその現実性を強く想定させる事実であるのですが、この⑴「証言は無い」は、それらの事実に関する判断とは次元の異なる命題であり、ないのがむしろ当然であるものなのですから、まったく証明根拠になっていないのです。こんなものを冒頭に持ち出すところに、これを作成提出した国土交通省官僚団の、作意がかえって露呈しているのです。「目撃証言がない」といって当該事実の存在を否定する根拠にすることなど、犯罪捜査はもちろんですが、他のいかなる場合でもありえないものです。

第2回委員会における「越水破堤論」の破綻宣言

しかしながらというべきか、当然ながらというべきか、このように無理筋の否定論をさんざん列挙したあげく、結局のところ国土交通省官僚団はパイピング完全否定論を展開することをあきらめたようです。右の欄の「推定される堤防決壊の原因」、そしてその次の24ページの「決壊原因の特定」では、もってまわった未練がましい言い方ですが、こう述べています。

「浸透(パイピング)については、堤体の一部を構成し堤内地側に連続する緩い砂質土(As1)を被覆する粘性土(Bc及びT) 層厚によって 発生するおそれがあるため、越水による堤防決壊を助長した可能性を否定できない。」

「可能性は否定できない」という語は、たんなる負け惜しみを言っただけにすぎず、命題としての意味内容は、可能性がある、と断言するのとまったく同じです。「助長」などと突然日常語を持ち出してごまかしていますが、明確にパイピングが共働原因(複合的原因)であったことを認めることとなったのです。

これらが第1回委員会で「専門家」からつきつけられた物言いに対する国土交通省官僚団の回答であることに、留意しなければなりません。みずから負けを認めたということです。

根拠とされる地質調査結果および推定については、「資料」それ自体をご覧いただきたいと思いますが、ここでいう「堤体の一部を構成し堤内地側に連続するゆるい砂質土(As1)を被覆する粘性土(Bc及びT)の層厚によっては発生するおそれがある」という部分の根拠となっている資料19ページの図を切り取って拡大すると下のとおりです。台形の堤防断面(変な段つきになっている件についてはあとでみます)に黄色く砂質土(As1)がありますが、ここに洪水の猛烈な水圧によってパイプ状に水の通り道ができて、その結果まさにほんの小さな穴から巨大な堤防が根底から崩壊する可能性がある、ということです。「層厚によっては」などとぼやかしていますが、部分的に薄い粘土 clay に挟まれているものの、一部では露出している分厚い砂 sand の層に注目ください。

事実を明らかにするうえでは、意図など何の意味もないことがよくわかります。事実を明らかにしようという意図がなければ、事実は明らかにならないだろう、などと陳腐なことを言っても甲斐なきことです。この場合、国土交通省官僚団は、「越水破堤論」を論証するためには、なんとしても浸透による破堤を推認させる事実を否定するために、その根拠を取得すべく決壊地点一帯の土質の調査をおこなったのですが、結果としてかえって浸透が起きる可能性をつよく推認させる諸事実をあきらかにしてしまったのです。

委員会の「専門家」たちは、〝点〟しか見ていないなどと虚仮にされているうえ、つい先頃も台本通りに喋らされて恥をかいているのですから、迂闊に「越水破堤論」にお墨付きを与えておいて後世の笑い者にされるのは真っ平御免です。浸透が起きていない証拠となる事実を集めるよう、拍車を掛けたのです。浸透が起きていない証拠を集める作業は、浸透が起きている証拠を集める作業と、じつは同じなのです。

こうして、第2回委員会「資料」においては、「意図」に反して、浸透をつよく推認させる事実があきらかになったのです。もちろん、まだ完全な立証にはいたっていないのですが、可能性ゼロと決まっていた原因論が水害からわずか1か月でどんでん返しとなり、国土交通省関東地方整備局は、越水と浸透が共働原因(複合的原因)であることを、この時点での結論として宣言したのです。新聞テレビなどは、発表文書の「助長する可能性は否定できない」というごまかしの曖昧語で狙ったとおりのニュアンスで広報するのがせいぜいのところで、中身を検討し内容に即した批判をおこなう会社も見受けられません。国土交通省官僚団の敗北が世間に晒されることはありませんでしたが、これこそは、これまで何十年も依拠してきた自明 self-evident の公理体系が大きく揺らいだ瞬間だったのです。

これをうけて、茨城大学は、現在すすめている一連の鬼怒川水害研究のなかで、すでに浸透による堤防の破壊に焦点をあてた検討をおこなっています(http://www.icas.ibaraki.ac.jp/wp-content/uploads/2015/10/水害調査団報告書(速報版20151013).pdf pp. 2-16.)。

予告

決壊したとされる堤防総延長200mのうち、堤内側法面の上流側から30m地点にあるケヤキの大樹です(フェンスの向こう側、右奥が仮堤防です。ケヤキとしては大木というほどではありませんが)。堤防決壊(9月10日午後0時50分)の2時間近く前、午前11時頃にはすでに激しい「越水」が始まっていたこの場所に、加藤桐材工場の赤い腰壁の建物とケヤキは、今もそのまま残っているのです。この〝点〟だけを見ても、「越水」すれば必ず破堤するかのような、子供騙しの「越水破堤論」は〝自明〟(新潟大学)のものではないのです。次ページでは、根底から揺らいだ国土交通省の「越水破堤論」について、「鬼怒川堤防調査委員会」資料をてがかりに全面的に検討し、越水による堤防の破綻ならぬ「越水破堤論」の破綻を確認することにいたします。

そのうえで、三坂町の200mにわたる堤防崩壊のメカニズムについて、全面的に解釈しなおすための仮説を提出することにいたします。