- home

- digital

- beijing2015

- mediterranean1987

- california2006

- place

- kinugawa2015

- constitution

- fake

軍都宇都宮 1943

JR東北線宇都宮駅西口

1943(昭和18)年秋、祖母(33歳)と母(10歳)は、陸軍病院に入院している祖父(36歳)に面会するため、宇都宮駅に降り立ちました。当時はバスの便などはなく、徒歩で4.5km離れた病院に向かい、マラリアに罹患してニューギニアから送還された祖父に再会しました。笠間駅で見送ってから2年後のことでした。

二度の兵役

私の祖父は、1907(明治40)年に生まれ、2001(平成13)年に94歳で死去しました。生まれてすぐに親をなくして(祖父の)祖父に育てられたといいます。今となってはどのような経緯があったのか知ることはできないのですが、戸籍によれば茨城県平磯(ひらいそ)村(現在の茨城県ひたちなか市平磯町ほか)で生まれ、五臺(ごだい)村(おおむね現在の茨城県那珂市後台〔ごだい〕)、常磐(ときわ)村(現在の茨城県水戸市の一部)と居所をかえています。しかし、その祖父も12歳の時になくします。16歳で茨城県師範学校(現在の茨城大学教育学部)にはいり、20歳で笠間小学校の教員(訓導)となり、以後73年間、笠間に居住しました。

ただし、2度ほど兵役のため笠間を離れました。1度目は近衛師団の兵士として1927(昭和2)年から1929(昭和4)年までです。志願したに違いないのですが、どのようなことから教員になったその年のうちに兵役についたのかはわかりません。近衛師団では儀仗隊でラッパ手をつとめ、昭和3年の京都御所での昭和天皇の「即位の礼」にも随行したようです。母(祖父の長女)の話だと、兵士だったころのラッパが戦後しばらくのあいだ家にあったそうです。

2度目は、徴兵された1941(昭和16)年7月から1943(昭和18)年9月までです。34歳で「基(もと)兵団」の一兵士として徴兵され、妻(私の祖母、31歳)、長女(私の母、8歳)、次女(4歳)、長男(2歳)、さらに養母(祖母の養母)を残し、その本拠地の栃木県宇都宮市に赴きました。

出征の際はおそらく他の町民とおなじように、家族全員が国鉄水戸線笠間駅頭で祖父を見送ったに違いありません。「太平洋戦争」開始の5か月前ですから、行き先が中国であることはわかっていたでしょう。

宇都宮へは、水戸線上り列車(水戸駅方面の東行きは「下り」となります)で起点の東北線小山駅まで行き、そこで東北線下り列車に乗り換えます。2年後の1943(昭和18)年秋、祖父は同じルートをひとりで逆にたどって笠間に帰還することとなります。

宇都宮の陸軍第五十一師団

私が兵役に関して祖父にたずねたのは、一度だけでした。この「基兵団」という聞きなれない名称もその時に聞いたのですが、太平洋戦争開戦の1941(昭和16)年12月8日、香港にいたということくらいで、話はすぐに終わってしまいました。祖父がそれ以上話そうとはしなかったので、私としてもあえて聞き出そうとはせず、戦争の話はそれきりとなってしまいました。母が聞かされていたことも断片的なもので、多岐にわたるものではなかったようです。私が母から間接的に聞いていたのは後述の帰還船の中でのことだけでした。

祖父の寡言は、父がことあるごとに帝国海軍での経歴を吹聴し、いっぱしの戦争体験者?を気取っていたのとは、まことに対照的でした。父は、1945(昭和20)年、旧制中学校を中退して大日本帝国海軍の飛行予科練習生となり、茨城県の霞ヶ浦南岸の土浦海軍航空隊で訓練を受けただけで敗戦を迎え、けっきょくのところ戦場には一歩も脚を踏み入れることはなかったのです。

祖父が書き残した年譜の記述を見ることにします。年譜といっても、昨年亡くなった母の文机の引き出しの中にあった、B4版の罫紙に1年あたり1行で書きつけたごく簡単なものです。そこにはつぎのように記されています。

1941(昭和16)年 7月応召、満州、香港

1942(昭和17)年 広東

1943(昭和18)年 ラバウル、マニラ、台湾、9月帰還

宇都宮からただちに、当時「満州国」とされていた中国東北部に向かったようです。実質的には大日本帝国の植民地です。鉄道で神戸港に運ばれ、そこから船に乗り大連(だいれん)港で「満州国」に上陸したのでしょう(8月14日に神戸港から満州に向かったという、基兵団の元兵士の証言があります。www.jvvap.jp/saitou_motoo.html)。大連は、ここから奉天、長春、ハルビンへと一直線にのびる南満州鉄道(「満鉄」)の起点であり、大日本帝国の中国侵略の最重要拠点となった港湾都市です。(下の写真は、2015年に北京に行った際、旅客機の右手=北方に見えた60kmかなたの大連港です。)

中国華南からラバウルへ

祖父の属していた基兵団の「満州国」での行動内容はわかりませんが、その年の12月までには香港に移動し、前述のように12月8日の太平洋戦争開戦を迎えます。太平洋戦争は、アメリカ合州国の準州だったハワイの真珠湾にあった米軍基地にたいする奇襲攻撃をもってはじまったとされますが、前後してアメリカ合州国と大ブリテン連合王国に対する宣戦布告がなされ、大日本帝国軍は、アヘン戦争(1840−42年)によって連合王国領となった香港において、ただちに連合王国軍に対する攻撃も始めたのです。基兵団は、開戦にそなえてあらかじめ「満州国」を出発し、香港に向かっていたということです。祖父は開戦直後、香港島の地上から帝国軍機と連合王国軍機との空中戦をみあげていたそうです。

「年譜」の記述によると、そのあと祖父は大陸の広東(かんとん)省に移動します。広東省は香港島の本土側で、アヘン戦争の際、大ブリテン連合王国の攻撃目標となった広州(こうしゅう)市や、現在、上海とならぶ商工業の拠点となっている深圳(しんせん)市などがあります。基兵団は、沿岸の都市部にとどまったのではなく、後背地に侵攻(「匪賊討伐」)していったようです。

そして翌1942(昭和17)年、基兵団は、ニューギニア島(西半はオランダ領東インド植民地、東半はオーストラリア領)の東にあるニューブリテン島(オーストラリア委任統治領)のラバウルに進駐しました(下の地図は、GoogleMaps に地名を加筆)。ニューギニア一帯は、太平洋戦争における大日本帝国の侵攻の最遠地でしたが、1942年のうちにすでに制海権と制空権を喪失し、武器弾薬どころか食糧にすら事欠く状態となってしまいました。現地住民がうけた損害はいうに及ばず、熱帯雨林地帯に取り残された侵略軍兵士の苦難が始まりました。

ここで「とちぎの空襲・戦災を語り継ぐ会」が運営するウェブサイト「とちぎ炎の記憶」(https://tsensai.jimdo.com 2017年10月閲覧)によって、「基兵団」について概略をみてみます。

「基兵団」の起源となる第十四師団は、日露戦争の際、1905(明治38)年6月に小倉で編成され、ただちに中国東北部遼東(リャオトン、りょうとう)半島(大連はその南端)に派遣された後、1907(明治40)年に栃木県河内(かわち)郡国本(くにもと)村すなわち現在の宇都宮を本拠とするようになりました。現在宇都宮市にある独立行政法人国立病院機構栃木医療センターの敷地に、第十四師団司令部がおかれ、衛戍(えいじゅ)病院のちの陸軍病院も併設されました。第十四師団は、その後、1919-20(大正8-9)年のシベリア出兵、1927(昭和2)年の旅順作戦、1932(昭和7)の上海事変・満州事変に参戦し、そして1937(昭和12)年の日中戦争開始によって、大連に進駐し関東軍指揮下にはいります。戦死者3,100人をだして1939(昭和14)年8月いったん帰還しますが、翌1940(昭和15)年8月「満州国」に移駐します。

その際、第十四師団の留守部隊を中心に編成されたのが第五十一師団で、これが通称「基(もと)兵団」です。第五十一師団はただちに「満州国」に派遣されます。その後の経過についての「とちぎ炎の記憶」の記述は、つぎのとおりです。

第五十一師団 出征 満州派遣 華南に進出し第二十三軍に編入され、〔昭和〕17年11月ニューギニア戦線に転用され第十八軍に編入、ラバウルに進出した。悲惨な経過をたどり、16,000人の隊員のうち終戦時には2,754名となっていた。

じつにあっさりとした記述ですが、祖父のように、1941(昭和16)年までに徴兵され戦地に送り込まれた茨城・栃木・群馬の「16,000人」のうち、終戦時の生存者はわずか「2,754名」ですから、たいへんな死亡率です(もちろん、ニューギニアに送られたのは宇都宮の第五十一師団だけではありません。姫路の第十七師団や、水木しげるが属した名古屋の第三十八師団など、20万人の兵士が送り込まれ、その9割が戦病死しました)。

マラリヤに罹患して本国送還

しかし、少数ながら終戦前に傷病兵として送還された者がいたのです。祖父がそのひとりですが、きわめて稀なことだったに違いありません。1944(昭和19)年ともなれば、武器弾薬・食糧すら欠乏するなか、傷病者の送還などとうてい無理だったでしょう。祖父は1943(昭和18)のうちにマラリヤに罹患し、かろうじて日本に帰ることになったのです。年譜に「マニラ、台湾」とあるのは、第五十一師団の進軍ルートなのではなく、順序からみてもこの送還の際のルートと考えられます。すなわち、祖父はラバウルから、当時大日本帝国が支配していたアメリカ合州国領フィリピンのマニラ、さらに大日本帝国領台湾を経由して輸送船で運ばれたのでしょう。

吉田裕一橋大学教授の『日本の軍隊』(2002年、岩波新書)によると、1943(昭和18)年時点の陸軍兵士総数は約310万人にのぼりましたが、同年1月から8月までの戦病送還患者数は25,250人にすぎません。とりわけラバウルからの送還は、すでに1943年の時点でも極めて困難なものでした。祖父の送還前の1943年2月、ラバウルからニューギニア島への増援兵を載せた8隻の輸送船が米豪航空部隊により全部撃沈される「ダンピールの悲劇」が起きていますが、兵士たちは「竹浮環」にすがって漂流したといいます。ゴム製の救命胴衣を用意できないため、宇都宮から送り込まれた派遣軍は1人あたり2本の竹筒を国内から持参したのですが、そのため北関東から福島一帯の竹林は全部伐採されたそうです。

この時の増援兵というのが他ならぬ第五十一師団です。したがって、祖父は「ダンピールの悲劇」の生還者だったものと思われます。そしてその後マラリアに罹患して送還されることになったようです。

祖父の年譜に「9月帰還」とあるのが、帰国して宇都宮の陸軍病院に入った時なのか、それとも退院して自宅のある笠間に戻った日なのかはわかりません。マラリヤ患者とあれば、一定期間は隔離状態におかれて療養し、ある程度症状がおさまってから退院を許されるのでしょう。帰国から帰宅までしばらく時間を要したものと思われます。

祖父は、北上する輸送船の船内で熱にうなされながら、3人の子供達が晴れ着を着て現れる夢をみたそうです。この話は、祖父から直接ではなく、間接的に母から繰り返し聞きました。祖父は、死んでいこうとしている自分に、夢の中で子供たちが別れを告げに来たと思ったそうです。

陸軍病院の祖父を見舞った祖母と母

帰国して家に帰るまでのあいだのふたつのできごとについて聞いたのは、祖父が亡くなってからだいぶたってからのことで、それを語った母自身の死(2016年)のすこし前のことでした。

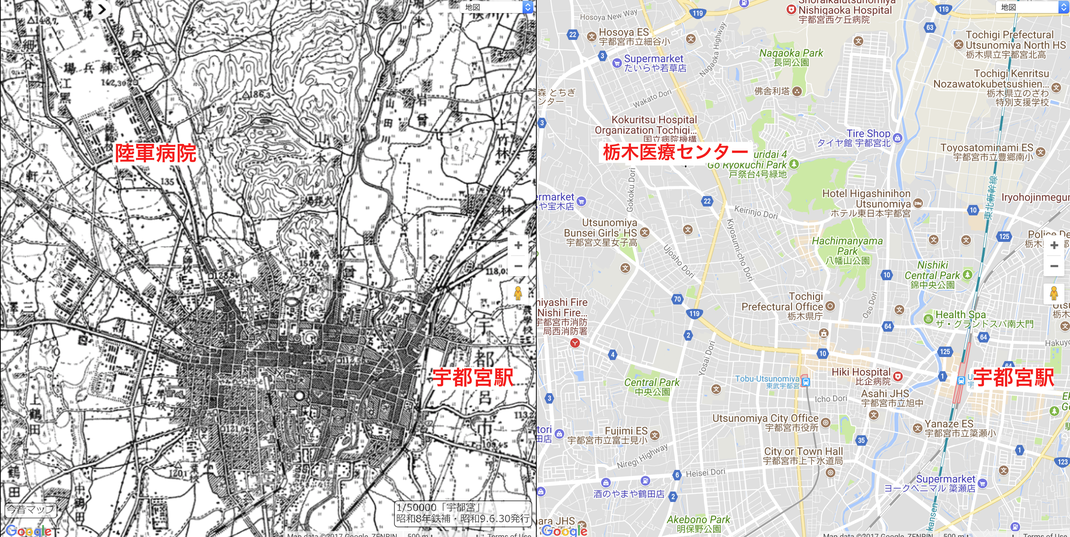

ひとつは、出征からほぼ2年後、帰国して宇都宮の病院に入院している祖父を、母が祖母とともに見舞った話です。「宇都宮の病院」というだけなので確かなことはわかりませんが、帝国陸軍の兵士として徴兵され、マラリヤに罹患しニューギニアから送還されてしばらくのあいだ隔離されて療養していたとなれば、宇都宮第一陸軍病院以外ではありえないでしょう。宇都宮第一陸軍病院は、戦後は陸軍省から厚生省の管轄に移り、国立栃木病院をへて、現在は独立行政法人国立病院機構栃木医療センターとなっています。

陸軍病院があったのは宇都宮駅から4km以上離れた市街地のはずれでした。現在でも宇都宮駅から西方につづくメインストリートから北に折れ、商業地域から住宅街にかわった地域です。現地で見る限り、そこがかつての大日本帝国陸軍第十四師団の本拠だったことや、その一角に国立病院の前身としての陸軍病院があったことを窺わせるものはありません。ただし、敷地の南西隅には、かつての第十四師団の門柱が残されているのですが、どこにもそのような表示はありませんでした。(写真は2017年8月撮影)

おそらく1943(昭和18)年の夏、祖母(33歳)と母(10歳)は、笠間駅から水戸線の列車に乗り、小山駅で東北線に乗り換えて宇都宮駅に降り立ったのでしょう。現在でも乗り換えに好都合な時間帯で1時間30分ほどかかります。駅頭で陸軍病院の方角を聞いて、ふたりで歩き始めたのでしょう。115機のB29戦略爆撃機による、死者500人あまり、罹災者10万人以上の宇都宮大空襲は、2年後の1945(昭和20)年7月12日ですから、北関東随一の市街地が続いていたはずです。母と祖母は、駅から西にのびるメインストリートを北に折れ、市街が途切れたあともさらに歩いたのでしょう。

10歳の子供だった母は、とりわけ遠く感じたようです。しかしながら、マラリアで療養しているとはいえ、2年ぶりに生きて帰った祖父に会えたわけですから、よろこびも大きかったことでしょう。

埼玉大学教育学部の谷謙二准教授の「今昔マップ」に加筆、左は昭和9年版5万分の1地形図、右はグーグルマップ

(Oct., 2017)